マンションあるある“マンション”1畳<“戸建”1畳

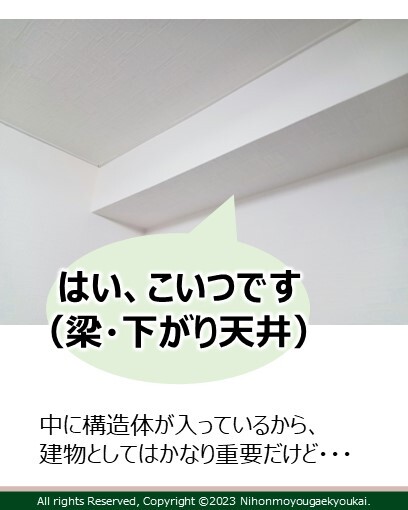

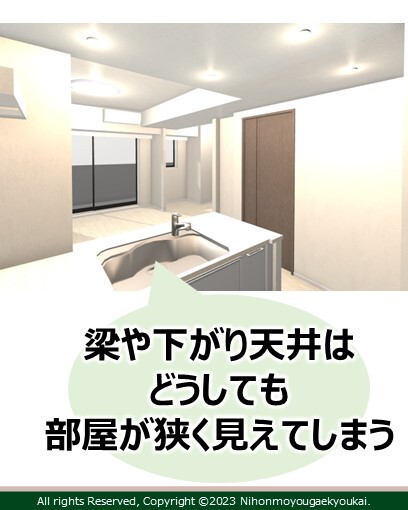

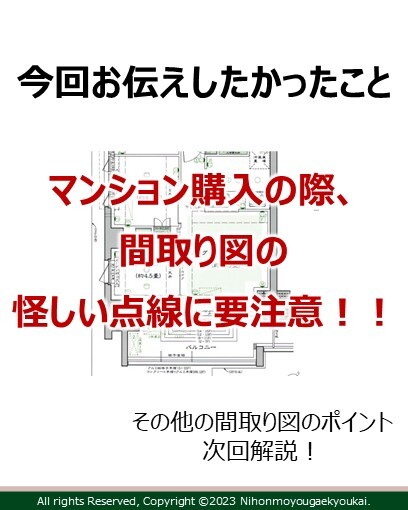

以前の投稿『驚異!23区マンション平均価格』より、マンション購入は失敗できない!ということで、『知っておいて!失敗しがちなマンション購入~その1~』で避難ハッチの話を、『失敗しがちなマンション購入~梁・下がり天井編~』で梁や下がり天井の話をさせて頂きました。

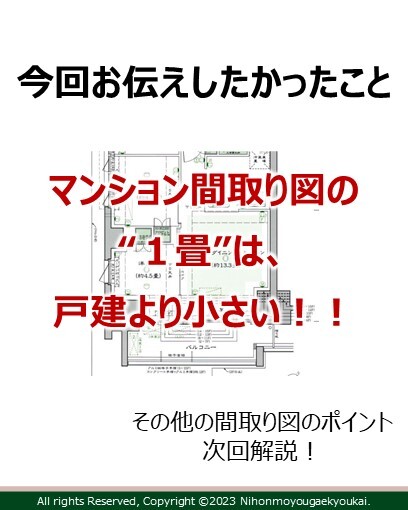

更に続きまして今回は、『マンションの1畳は戸建の1畳より小さい』というお話をさせて頂きます。

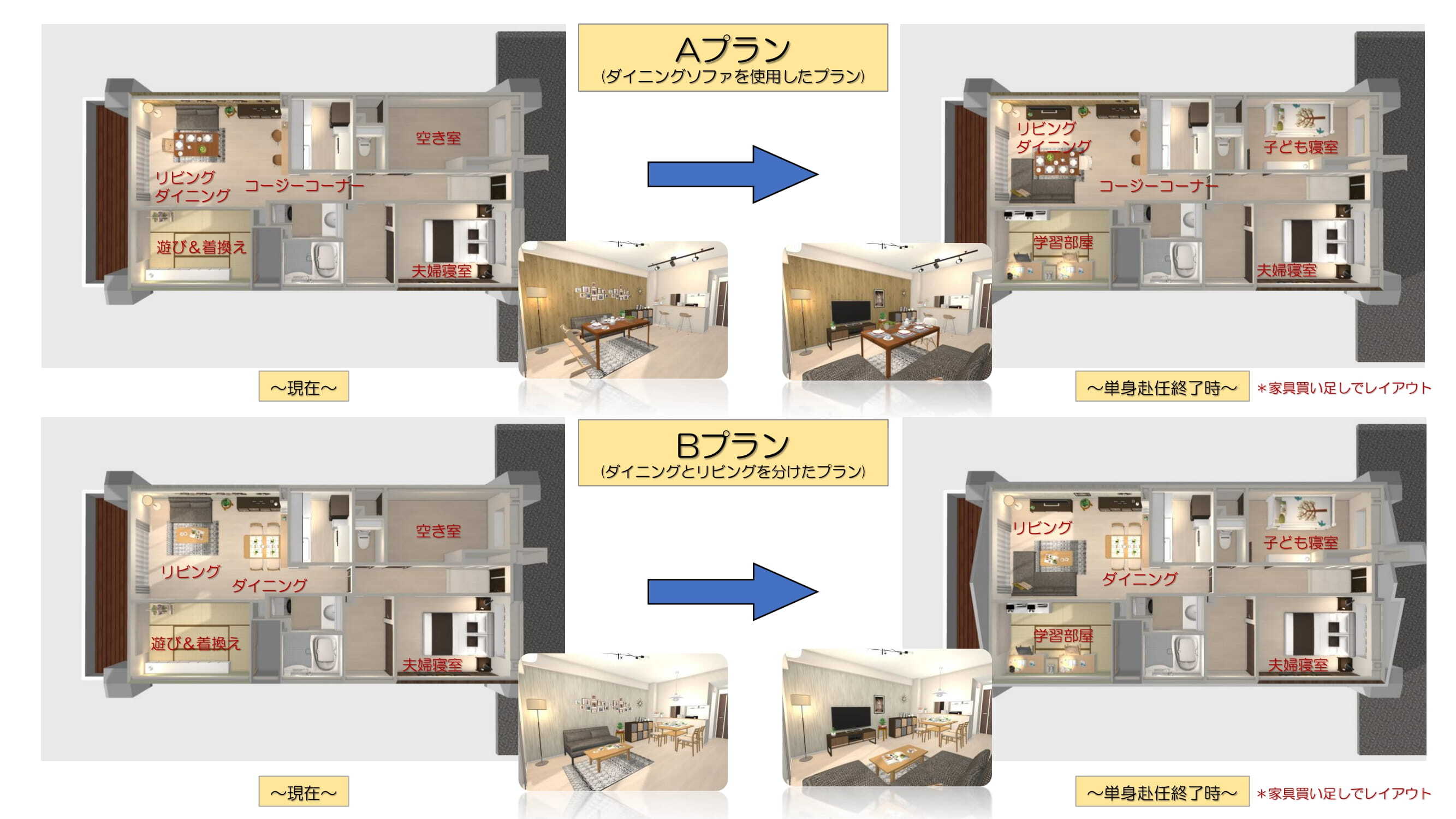

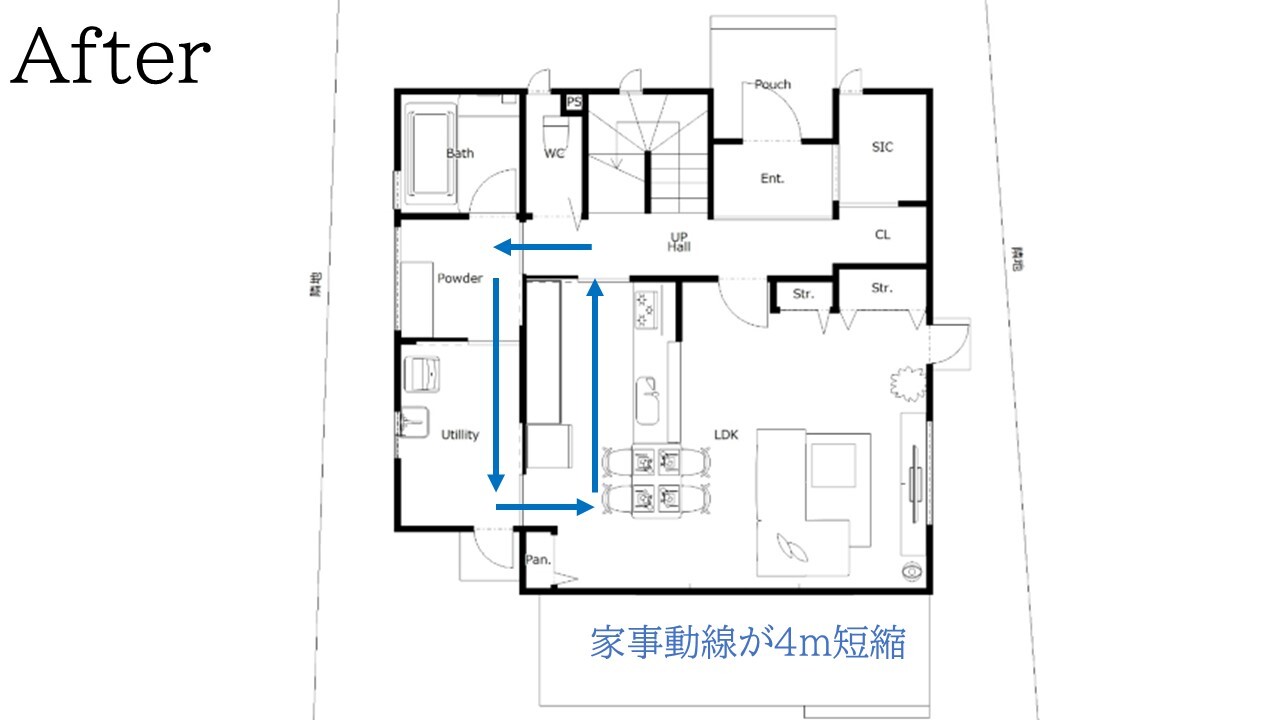

COLLINOでは、女性一級建築士・模様替え作家による家具配置プラン納品実績を基に、特に家具配置に関して悩みの多いマンション子育て世代に向けた住まいに関する情報を発信させて頂いております。

以前ご相談に来られたお客さんよりこんなコメント頂きました。

これもまた、マンションあるあるです。。。

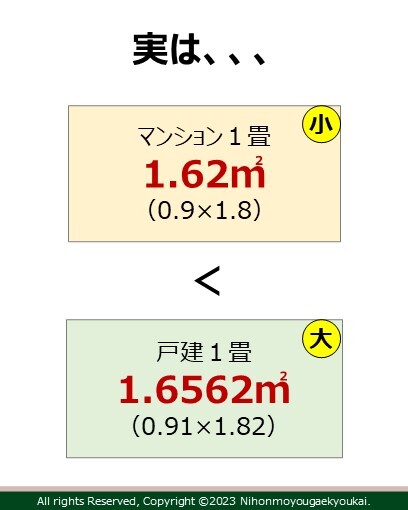

なんとなく薄々気づいていらっしゃる方はいるのではないかと思いますが、実はマンションの1畳は戸建の1畳より小さいのです。

というのも、戸建1畳は、昔から大工さんが『尺』や『寸』といった単位をつかっていた名残から、現在の建築士も尺モジュールを使用します。1尺が0.303mですので、1畳=3尺(0.91m)×6尺(1.82m)といった具合です。

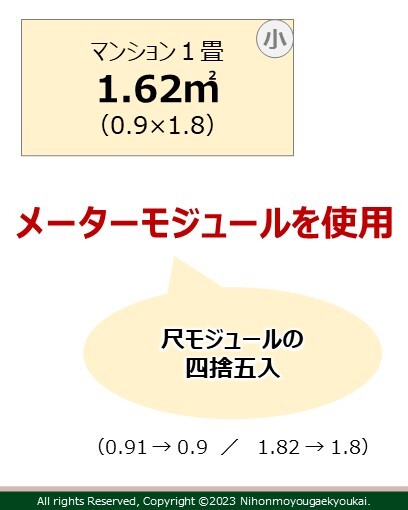

一方でマンション1畳は、尺モジュールを四捨五入したメーターモジュールを使用しています。0.91mだったものが0.9m、1.82mだったものが1.8mといった具合です。

ですからマンションの間取り図に記載されている1畳は、戸建のそれよりも小さい訳ですね。

ちなみに前々回投稿『知っておいて!失敗しがちなマンション購入~その1~』、前回投稿『失敗しがちなマンション購入~梁・下がり天井編~』でもマンションに関する知っておきたい知識を解説しております。

如何でしたでしょうか。少しでもご参考になれば幸いです。