こんにちは。今回は、住まいの平面図、その読み方について解説いたします。

家を買うときには、必ずついているものなので、平面図の読み方がわかると便利です。

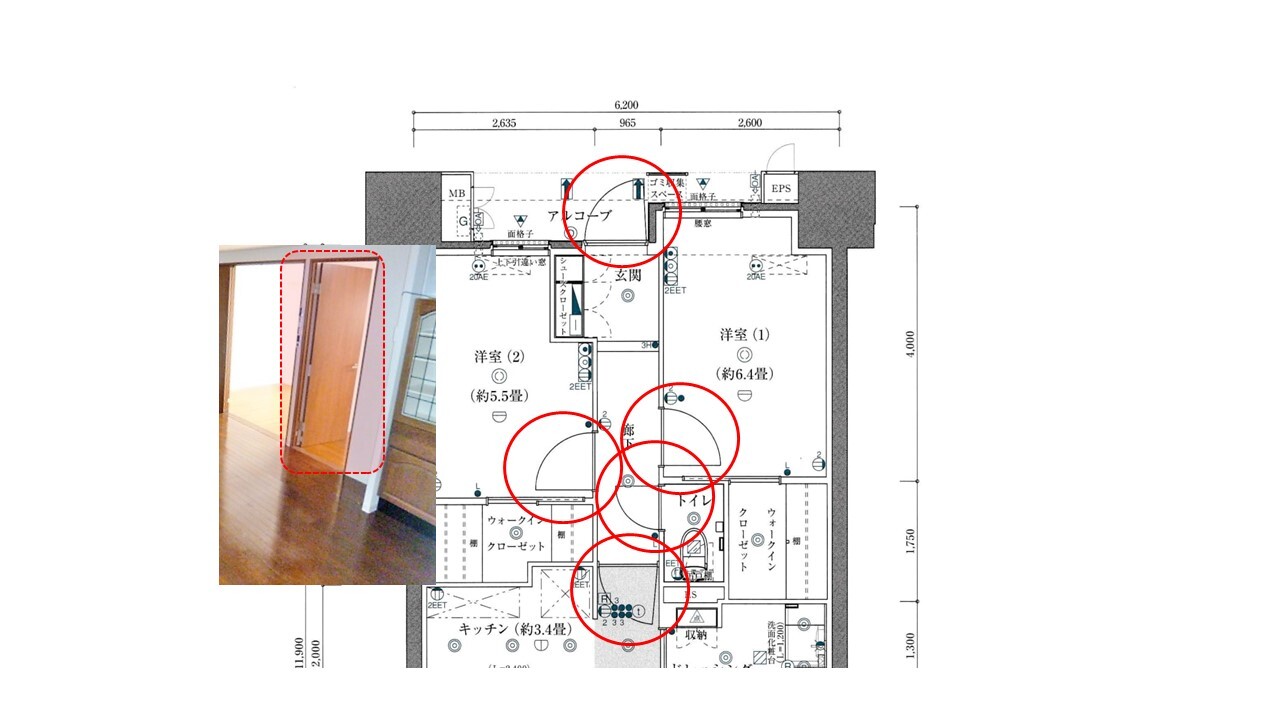

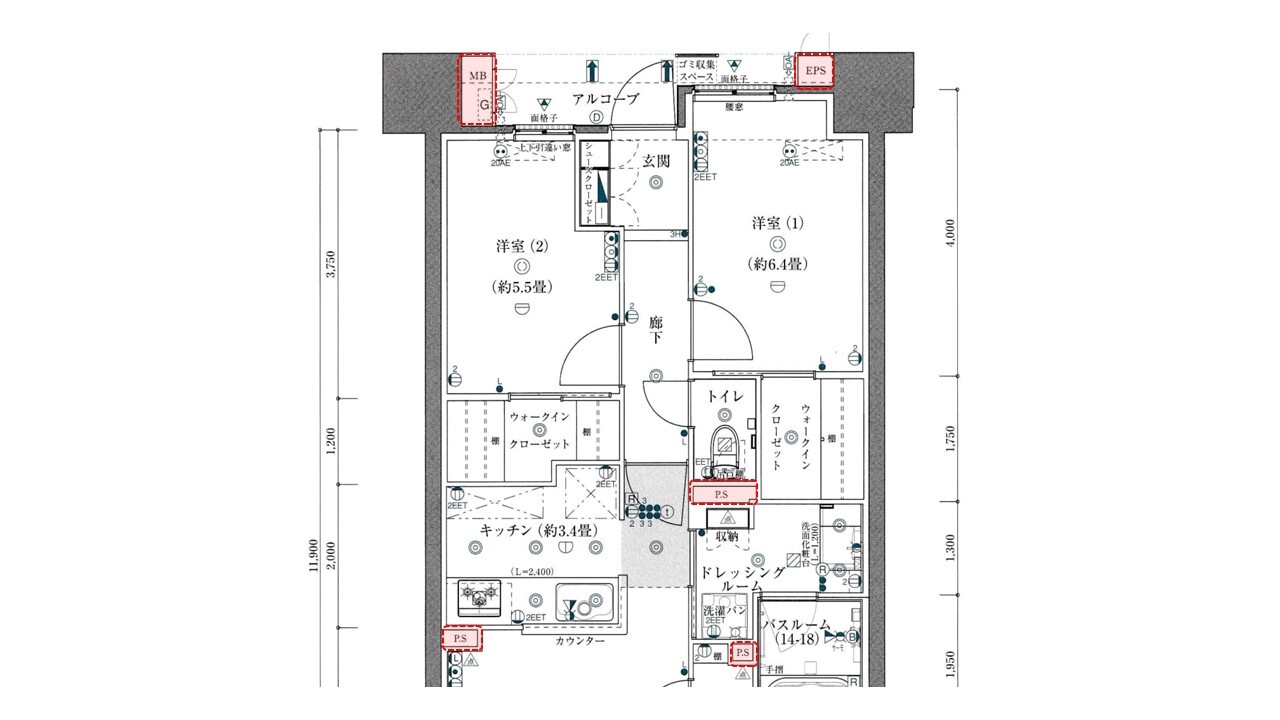

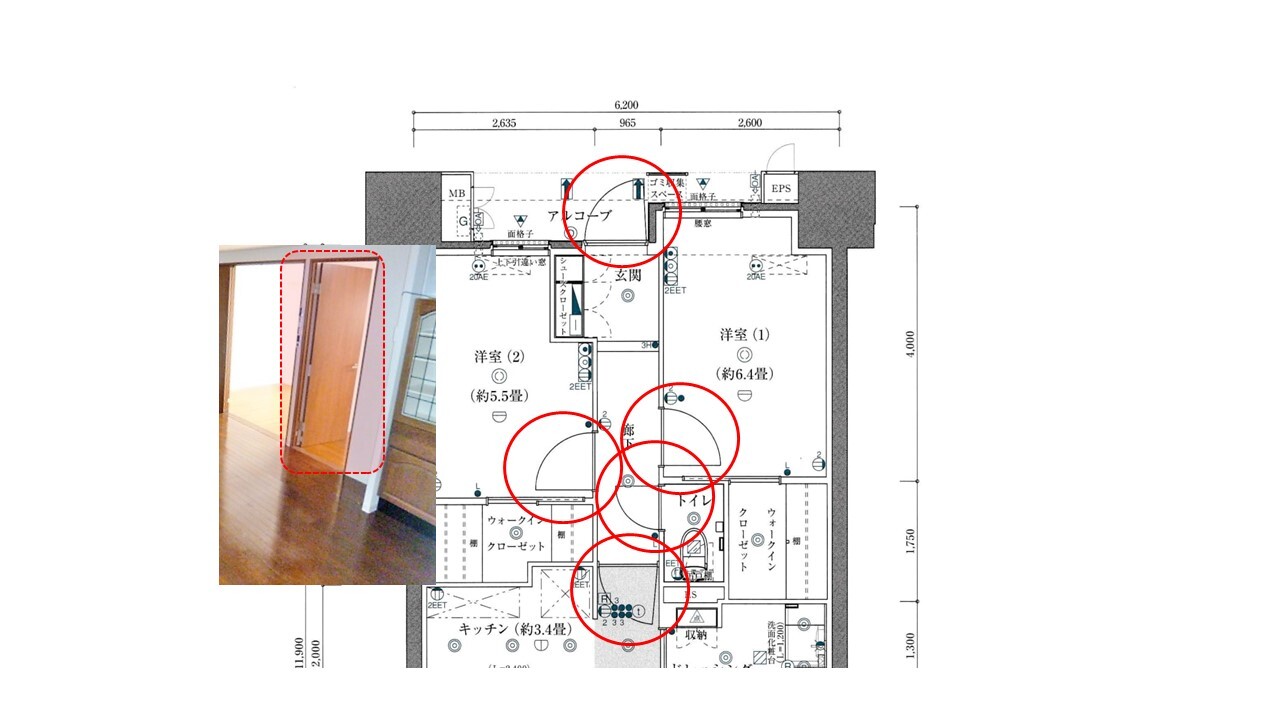

こちらは、一般的な3LDK、73㎡のマンションの平面図です

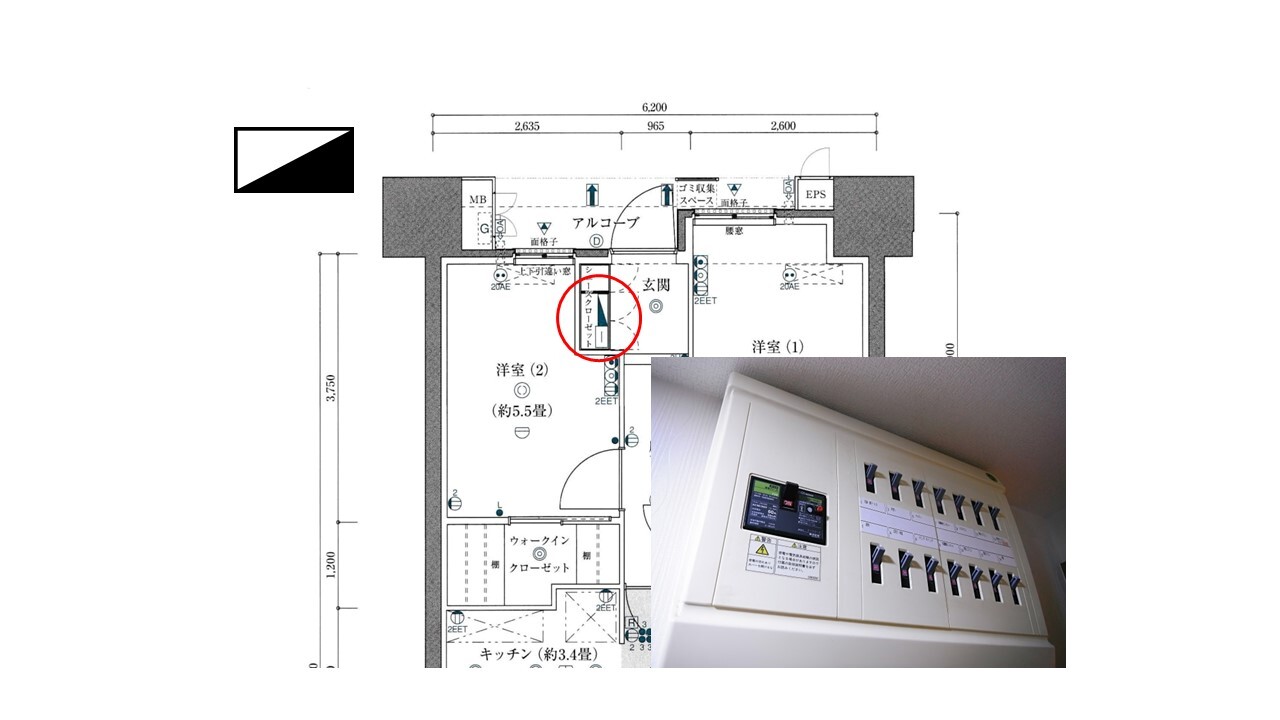

こちらの黒塗りの四角いものは、構造体の柱です

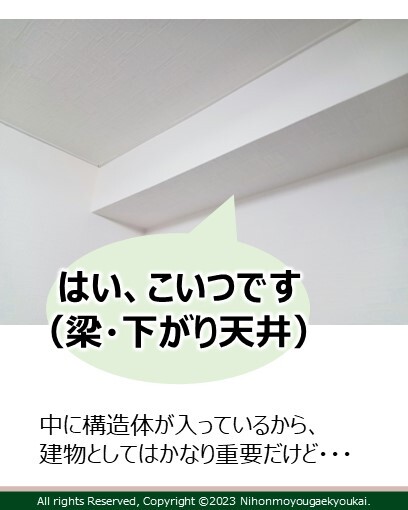

そして、点線で書いてありますのは、天井から下がっている、梁や、下がった天井のことです。

この梁は、柱と柱をつなぐ位置にありますが、天井からつき出た部分が、このように点線で表されます。

この扇形マークは、開き戸を表しています。

開き戸のメリットは、引き戸より、気密性が高い点と、引き戸に比べてコンパクトのため、若干お値段が安い点です。

そして、デメリットは、開けた時にぶつかりやすい点です。

例えばトイレドアや、納戸のドアなど、開けた時に誰かにぶつかる可能性があります。

ちなみに最近のトイレドアは、外びらきになっています。

それは、トイレの中で人が倒れた時に、中の人を救助しやすいためです。

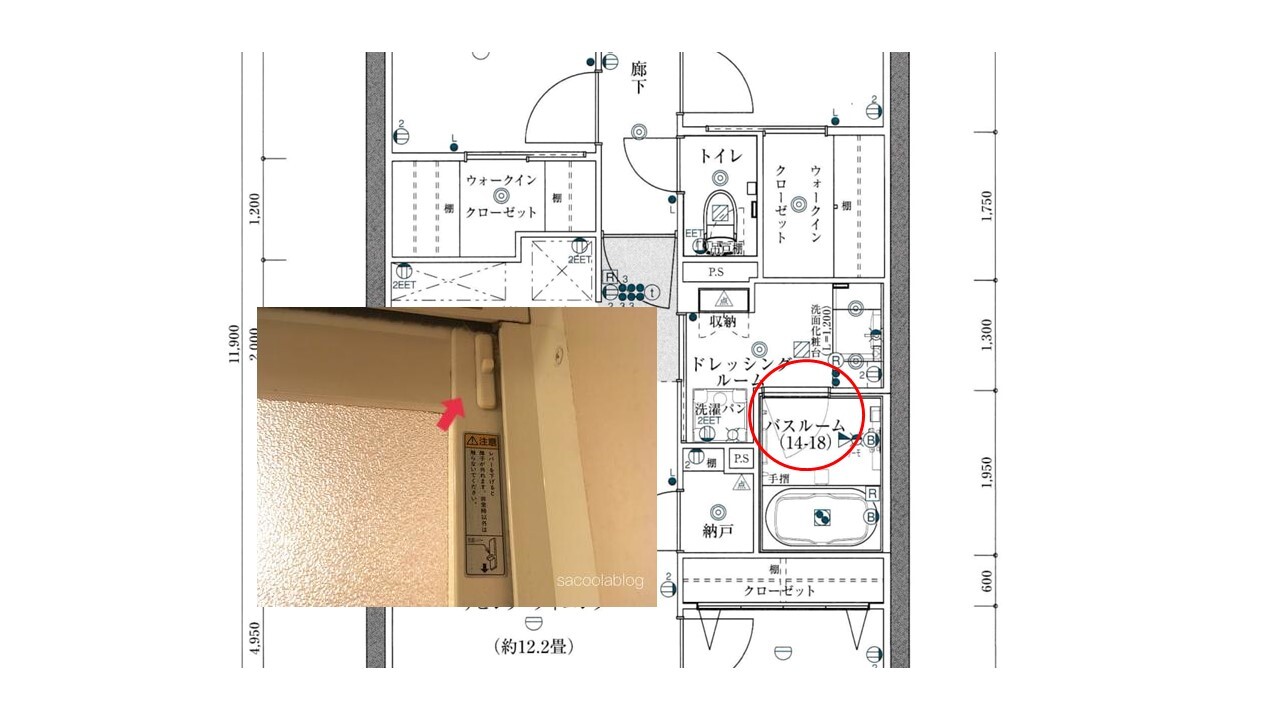

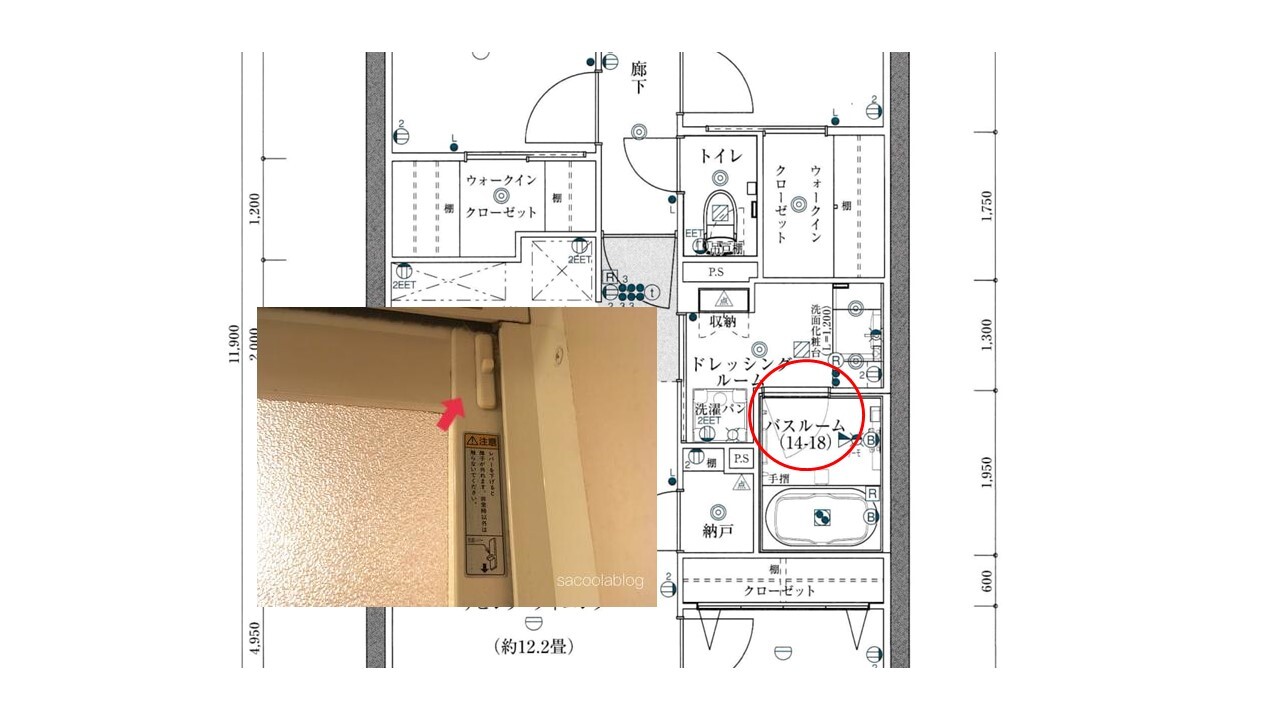

おなじく、お風呂も中で人が倒れた時に、救助しやすく、外びらきにしたいところですが

お風呂は入浴中の水が、洗面室に出ないように、内びらきになっています。

もし人が入浴中に倒れた時は、扉取り付け部分のつまみをひけば、簡単に扉がはずせるようになっています。

万が一の時のために、確認しておくことをお勧めいたします。

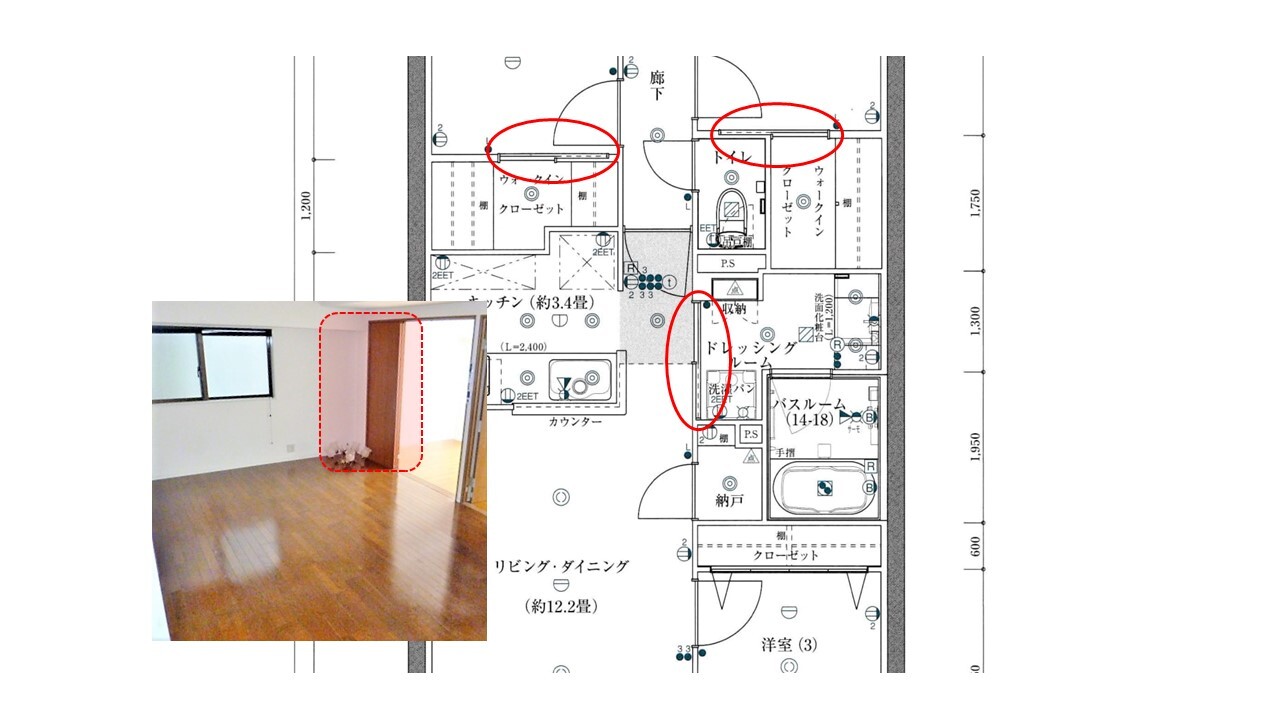

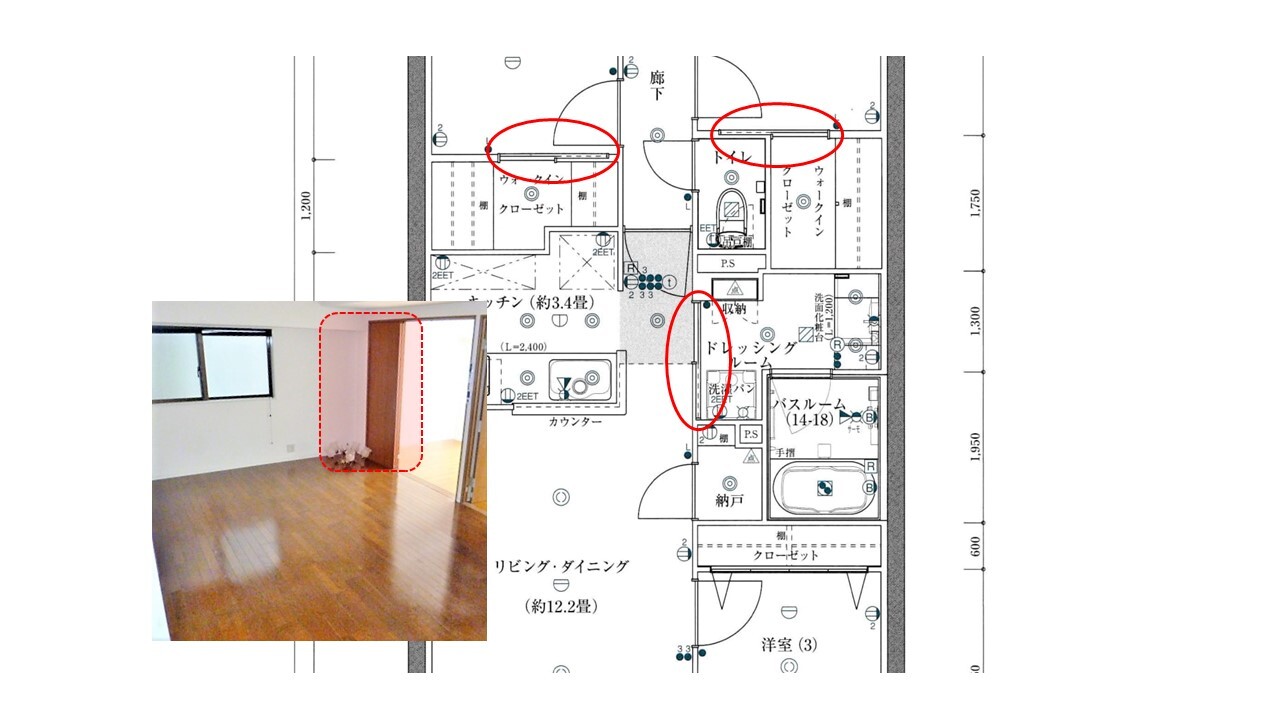

こちらの点線は、引き戸のマークになります。

引き戸のメリットは、開けっ放しにして置ける、家具設置などの障害にならない点です。

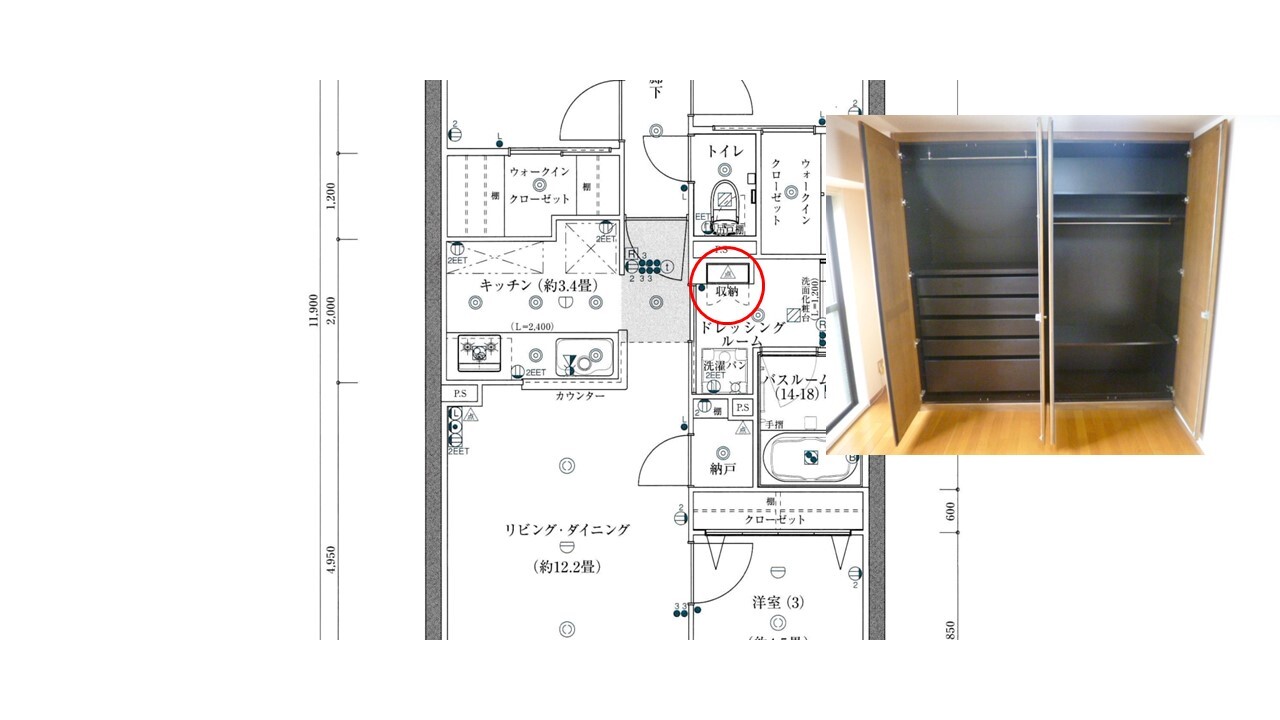

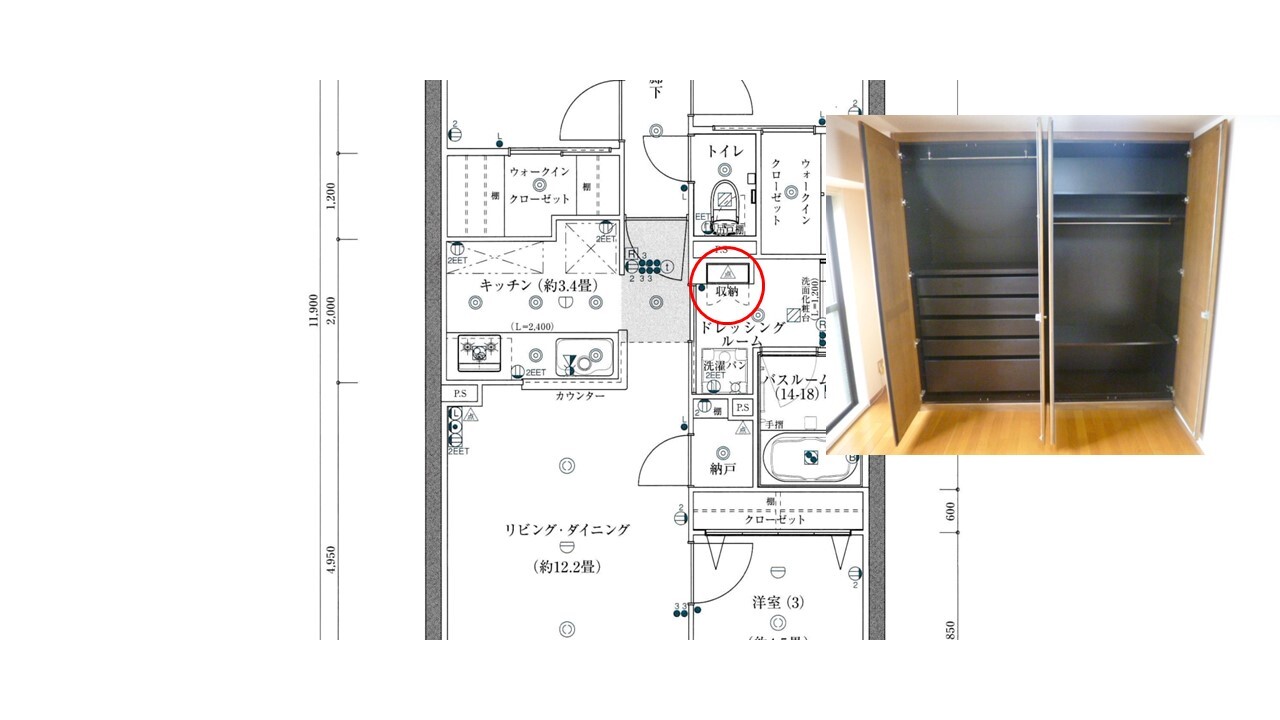

こちらの収納の扉は、両開き扉です。床から天井付近までの、大型な扉になることが多いです。

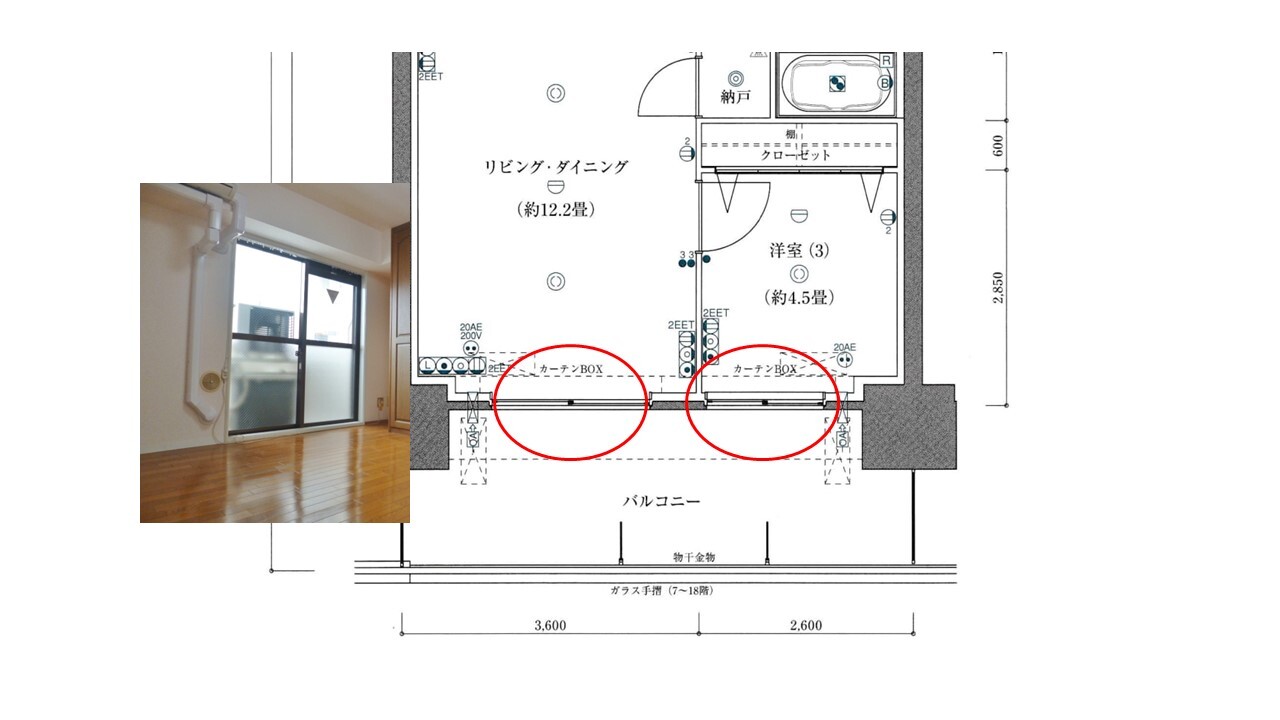

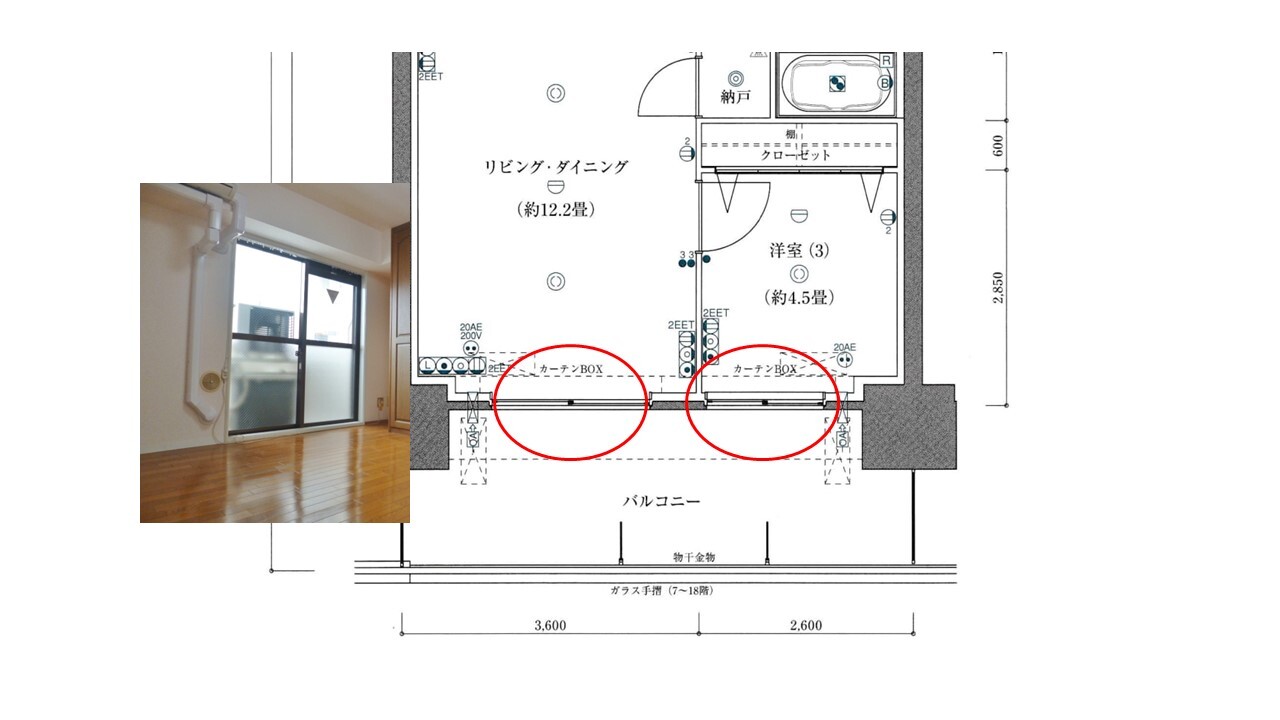

こちらはバルコニーへ出るための、掃き出し窓になります。

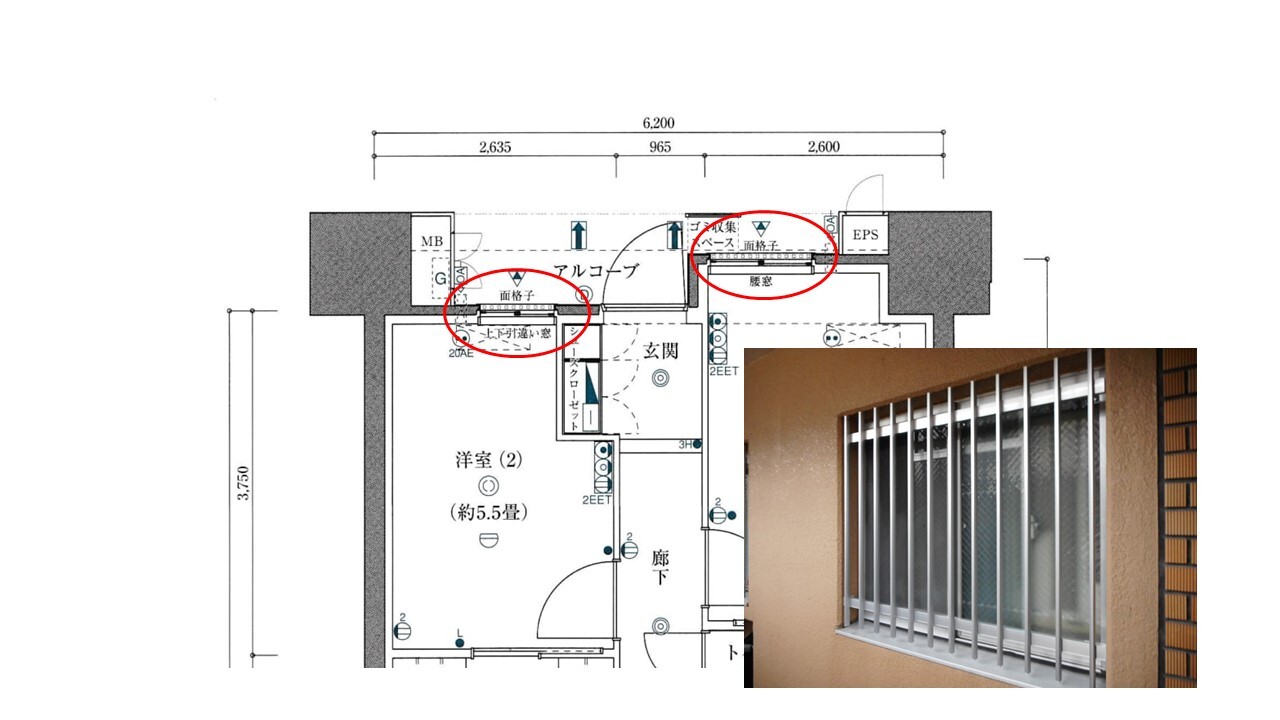

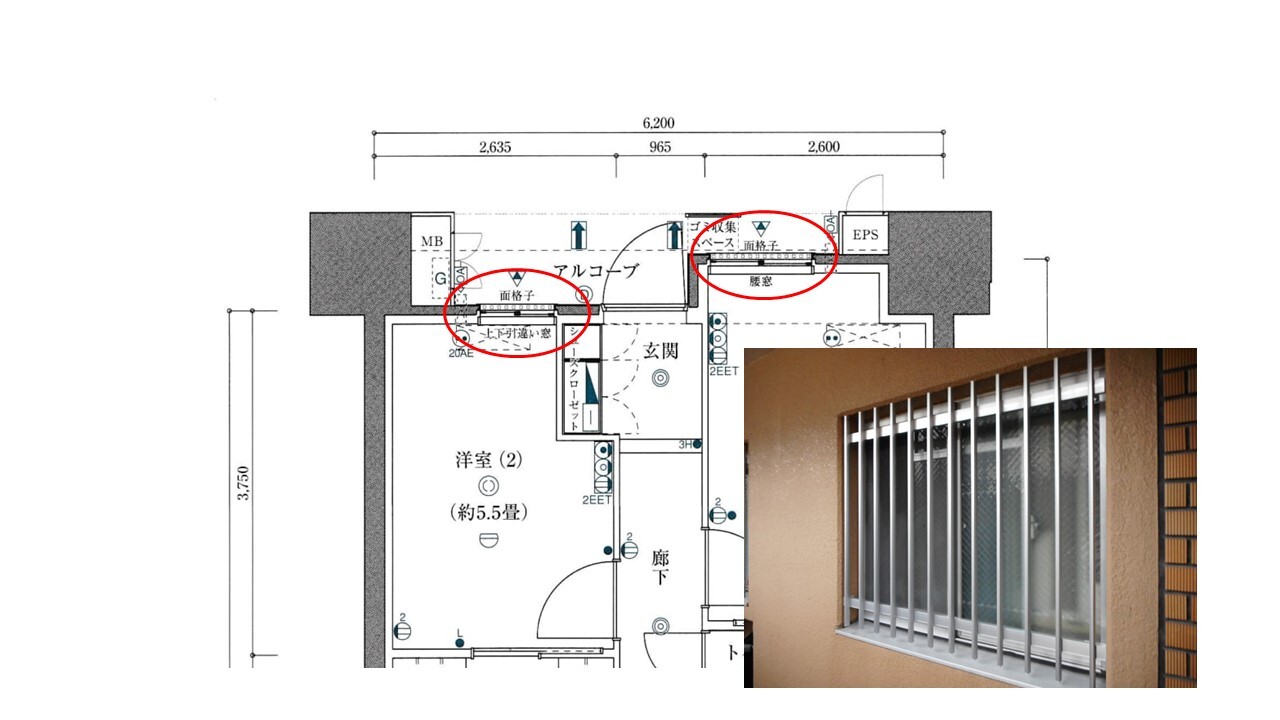

こちらは面格子つきの腰窓になります。

腰窓は、掃き出し窓と違い、外には出られない、腰からの高さ程度の窓のことです。

面格子がついているのは、共用廊下側からの防犯のためです。

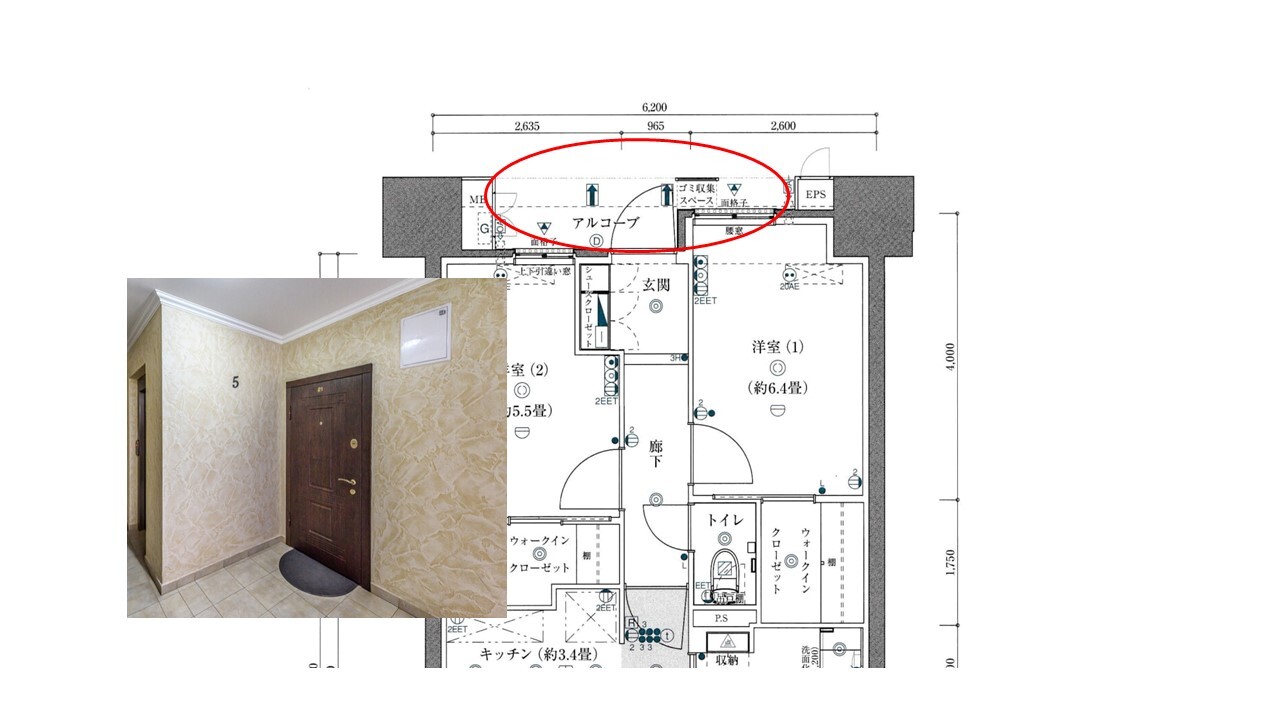

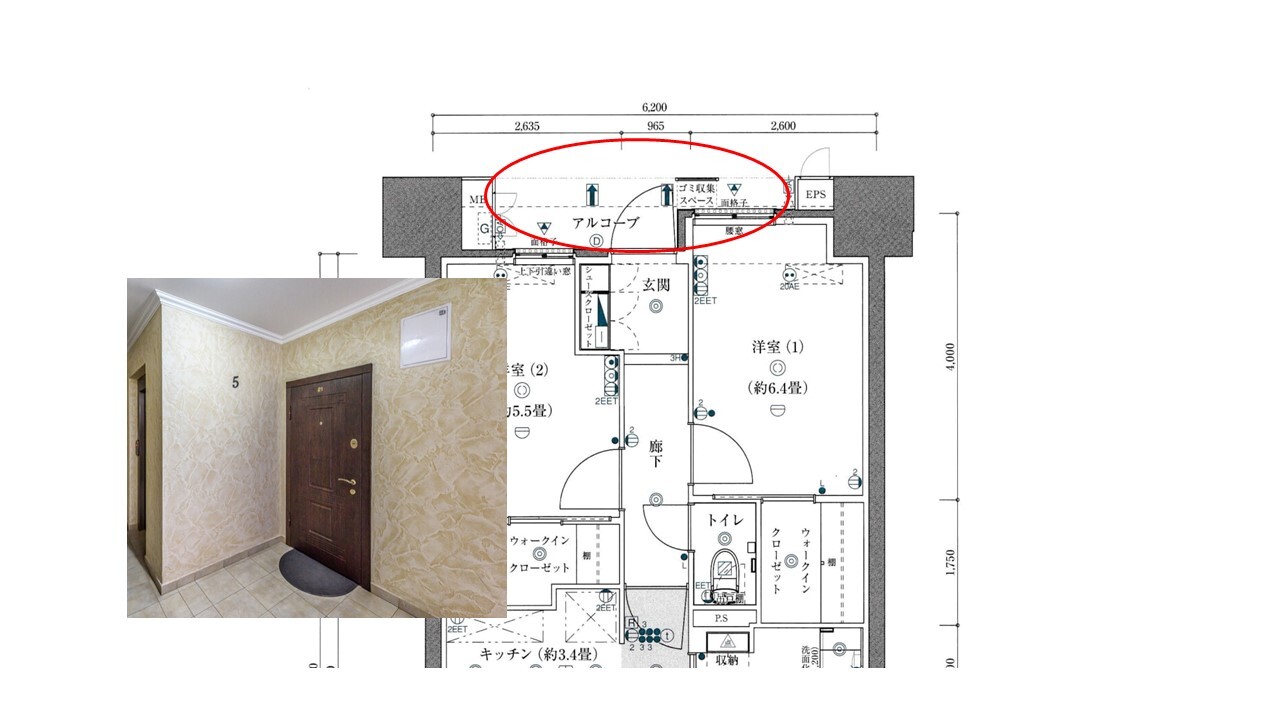

アルコーブは、玄関前に設置されたスペースのことで、共用スペースになります。

共用スペースなので、ベビーカーや自転車など、自由にものを置くことはできませんので、その点、注意が必要です。

つぎに設備関係に行きます。

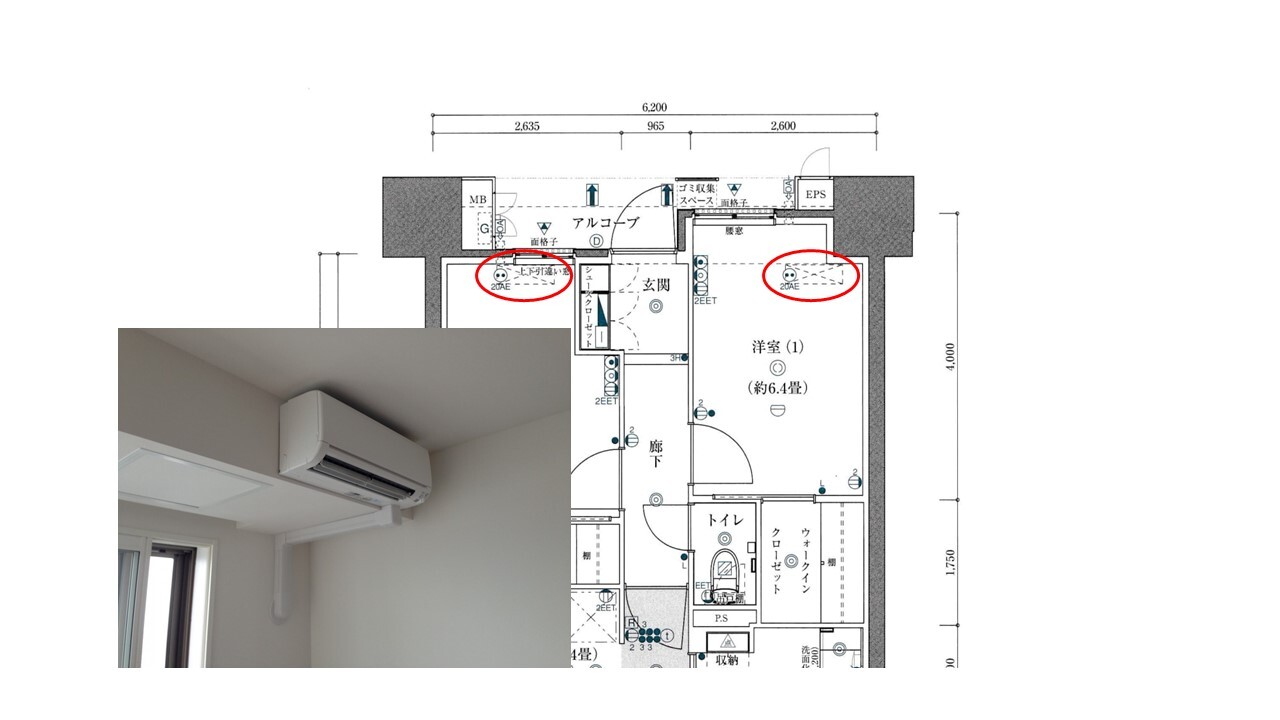

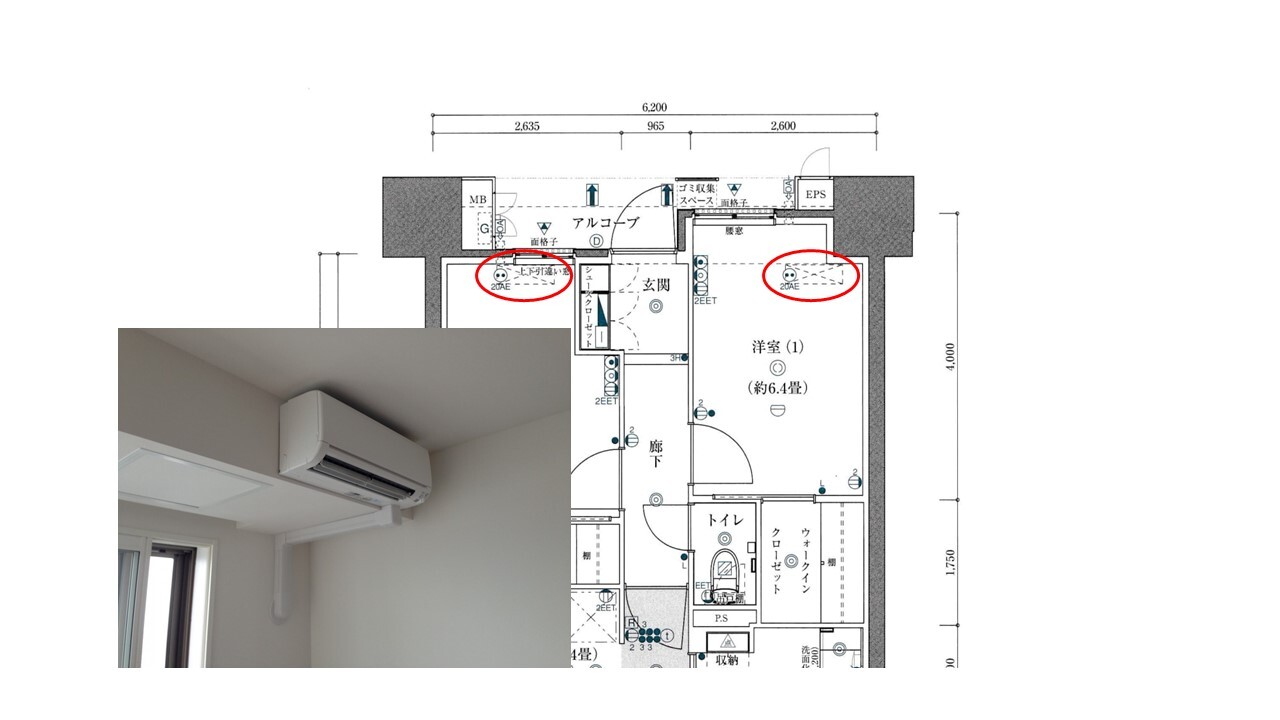

こちらの点線は、エアコン取付位置を表示しています。

エアコンの位置は、動かしにくいので、直接冷暖房があたらないように、家具配置のほうを工夫します。

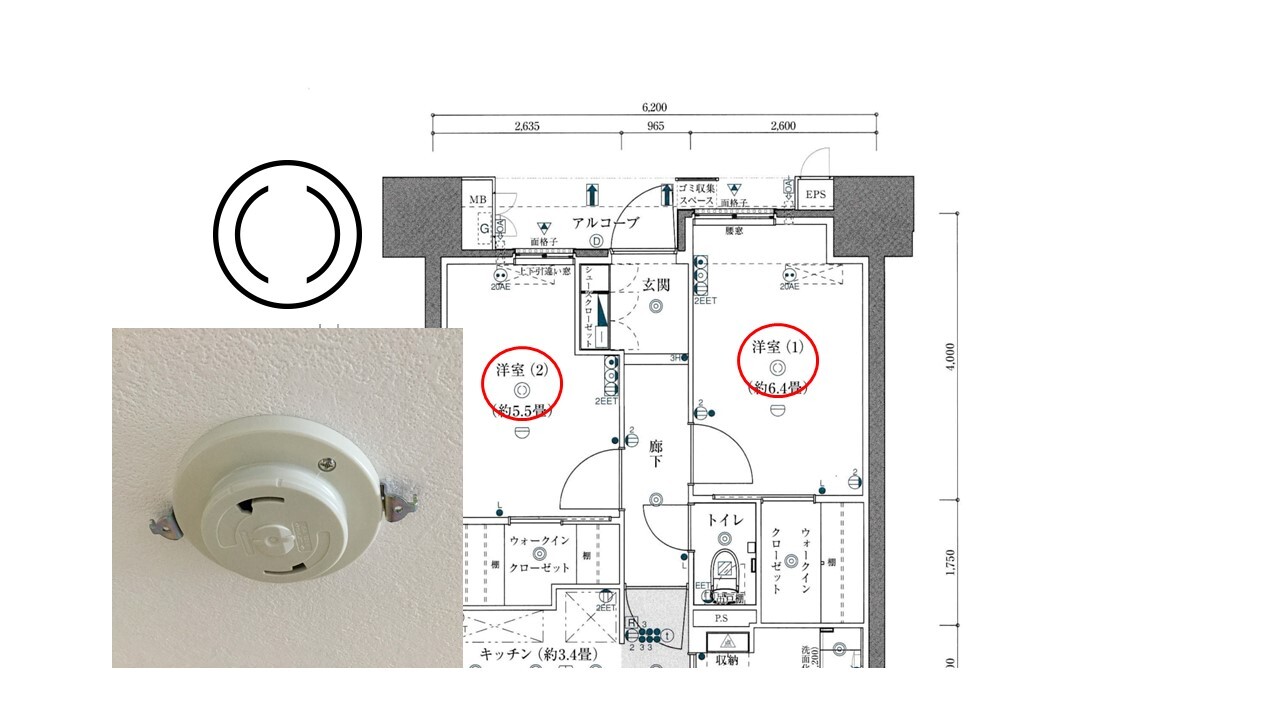

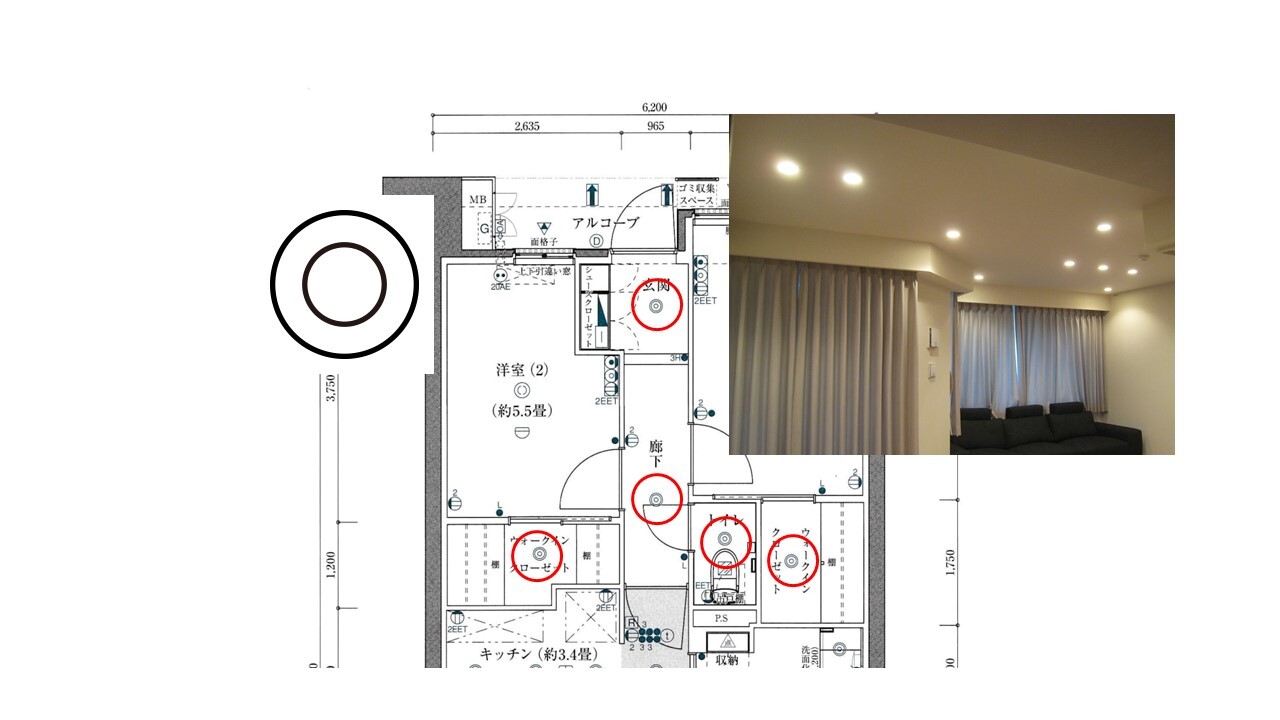

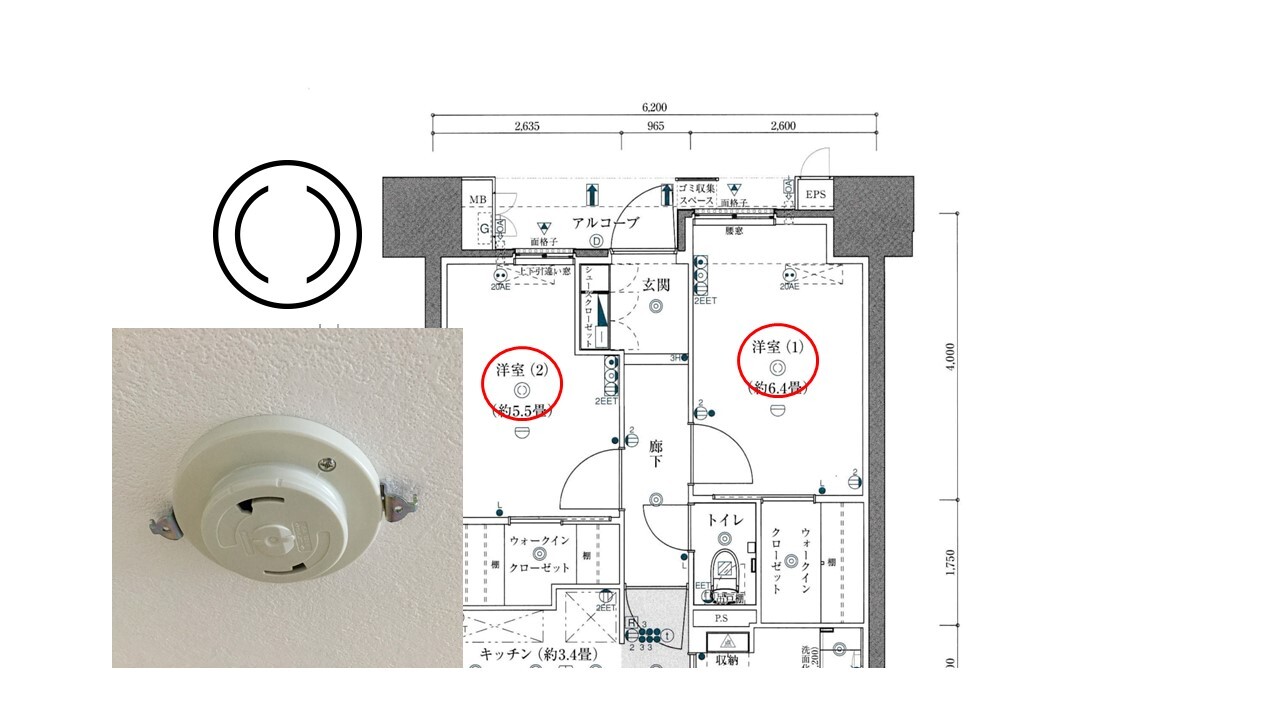

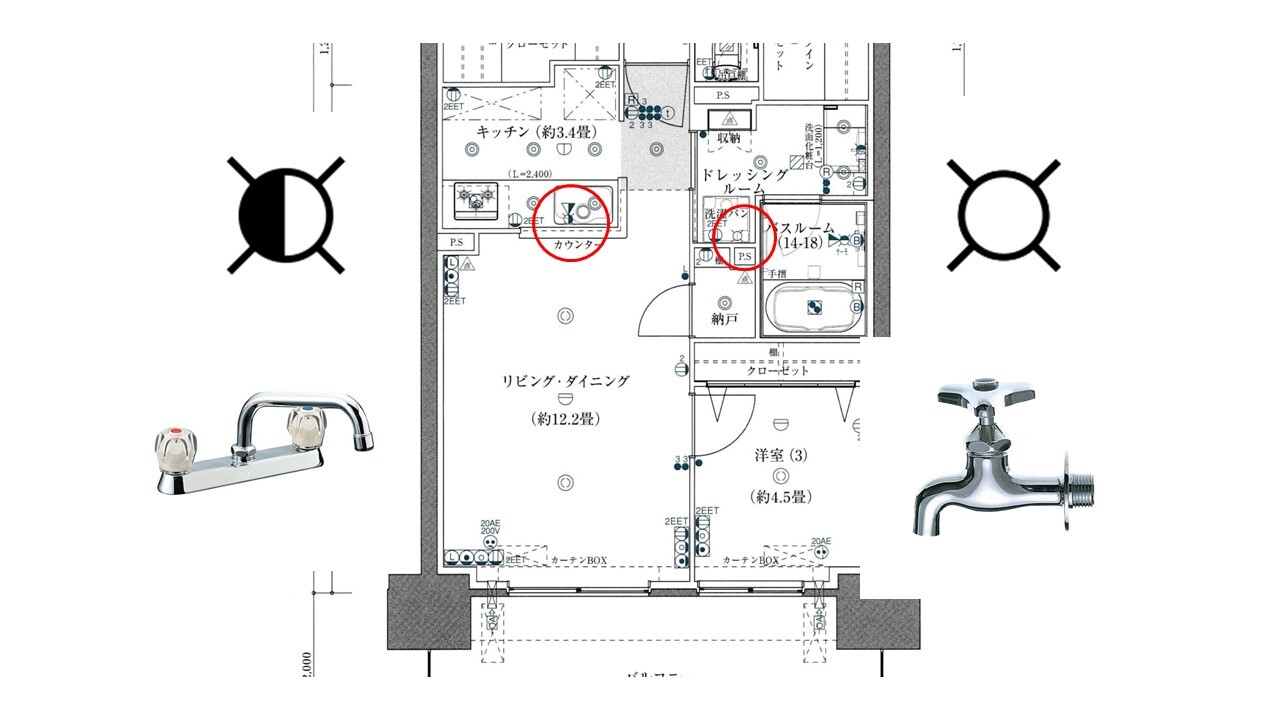

こちらのマークは、照明を取り付けるための金物を表示しています。

つまり、このマークがあるところは、自分たちで、照明器具を用意しないといけません。

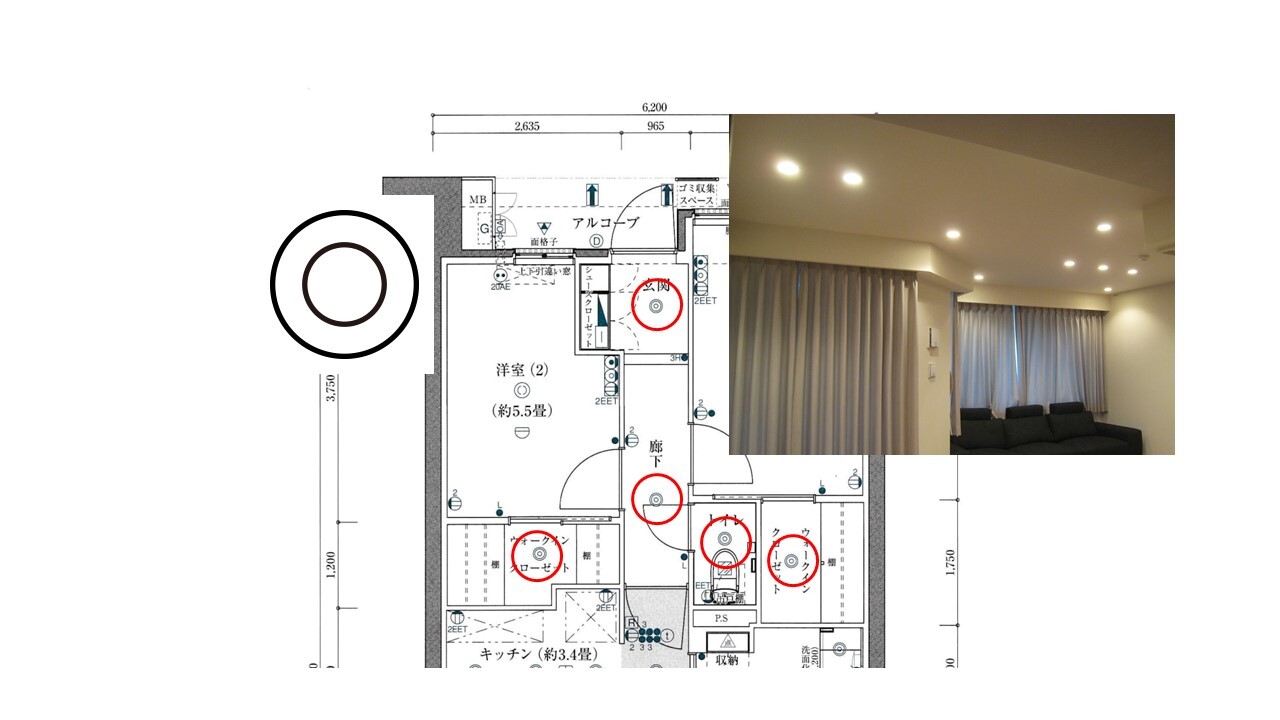

こちらのマークは、ダウンライトです。

すでに天井に埋め込まれていますので、購入する必要はございません。

最近では、勝手にライトがつく、人感センサーがついているLED電球がありますので、

例えば洗面室や玄関、トイレ、廊下などは、そういった電球に取り換えると、生活が便利になります。

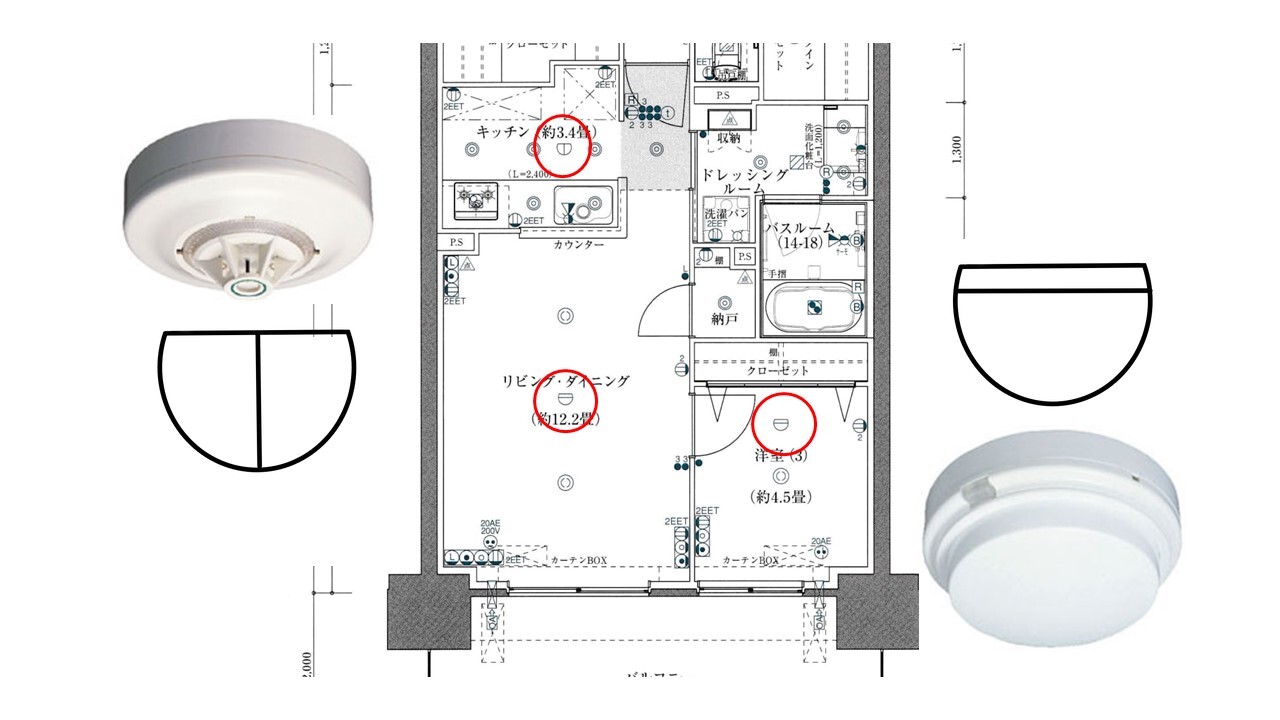

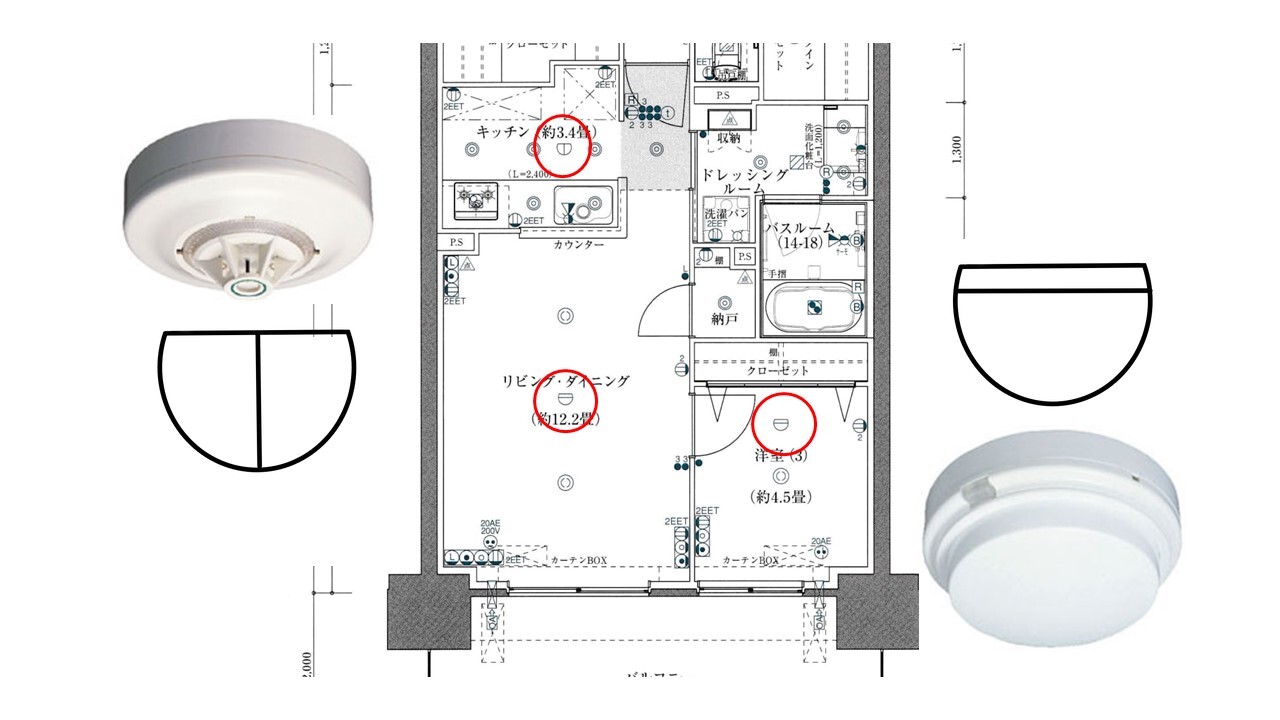

こちらのマークは、火災報知機になります。リビングダイニングと、個室やキッチンの天井や壁に、戸建てでは、階段の天井や壁についています。

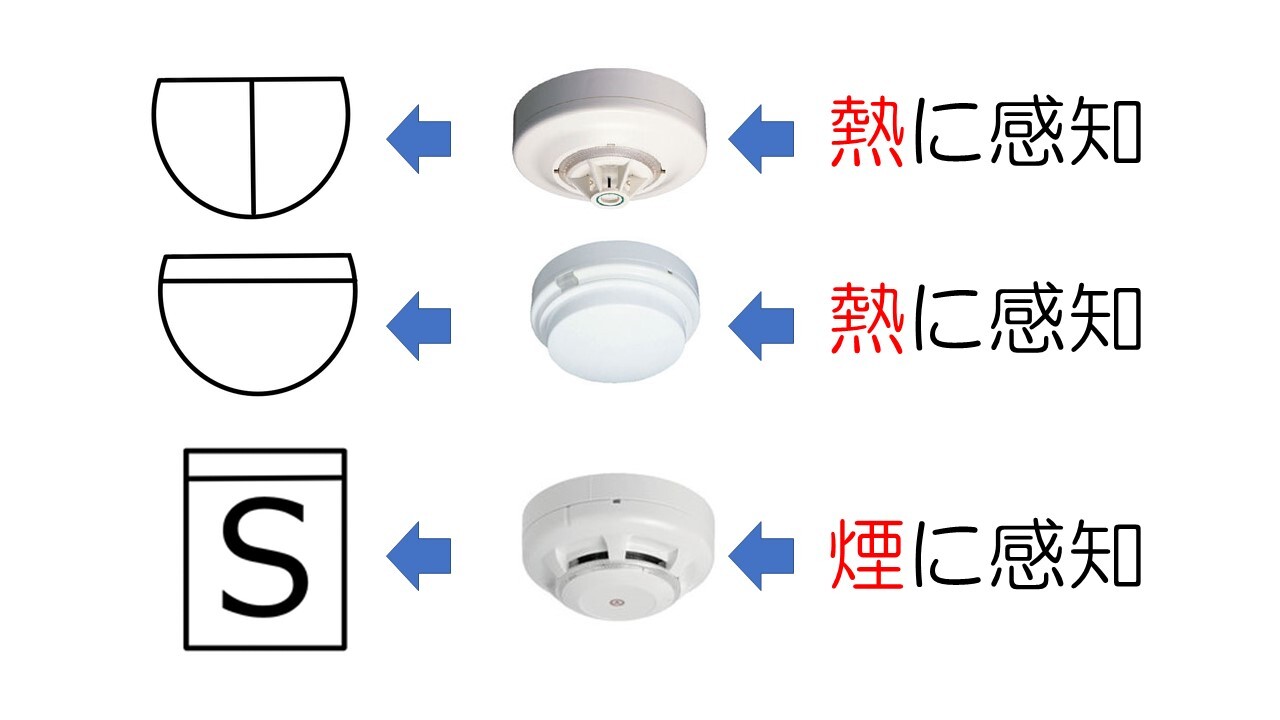

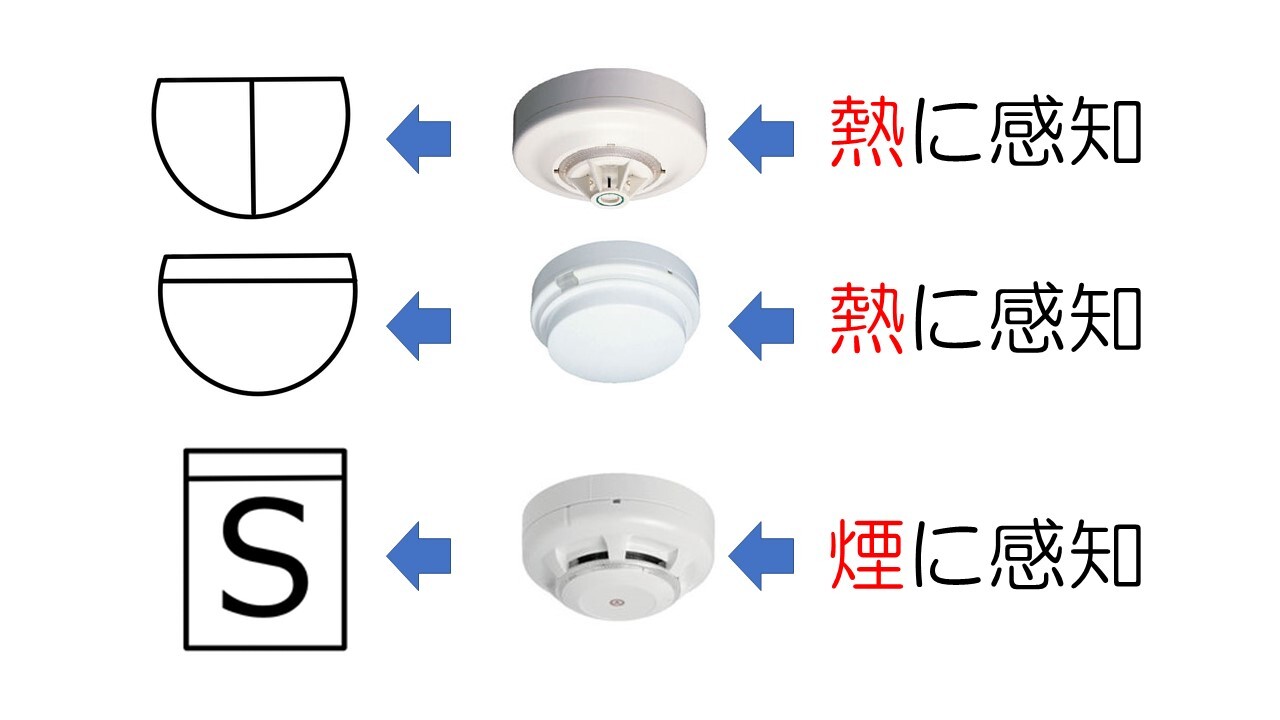

火災報知器には火災時の熱や温度に感知するものと、煙に感知するものと、大きく分けて2種類のタイプがあります。

うえ2つのマークはどちらも熱に感知するものになります。そして一番下にある、Sのマークが煙に感知するタイプのものになります。

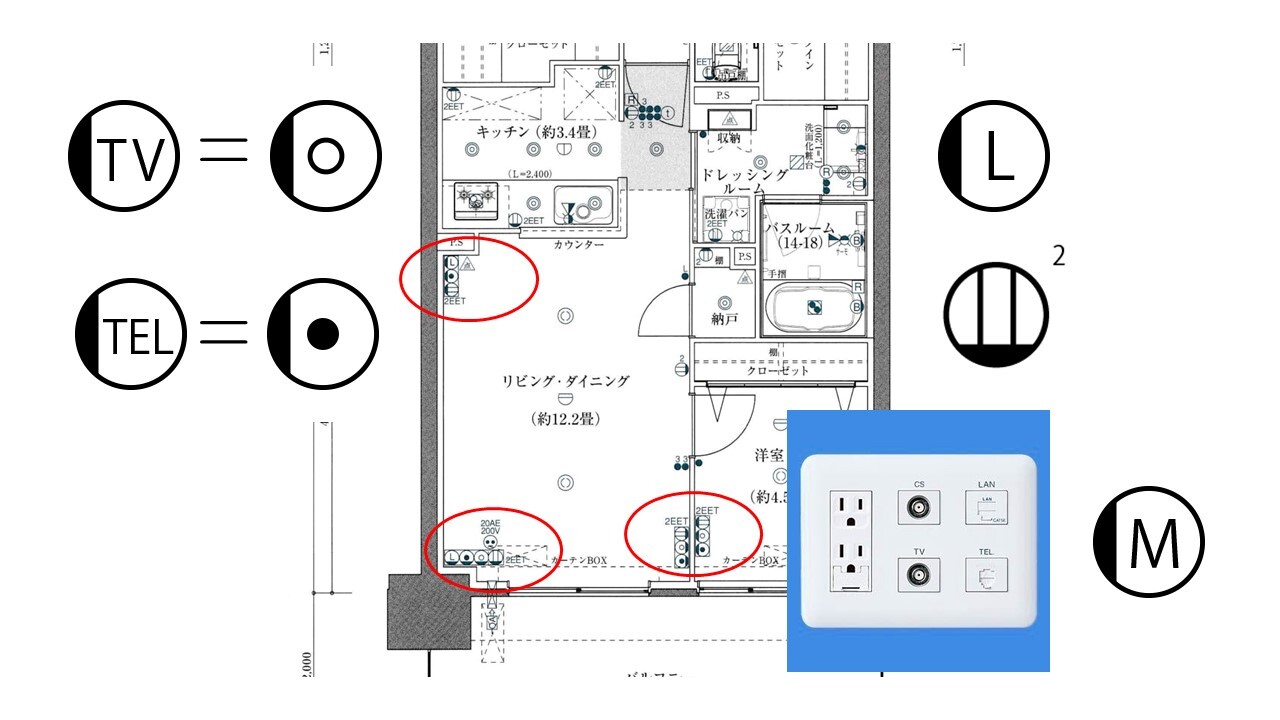

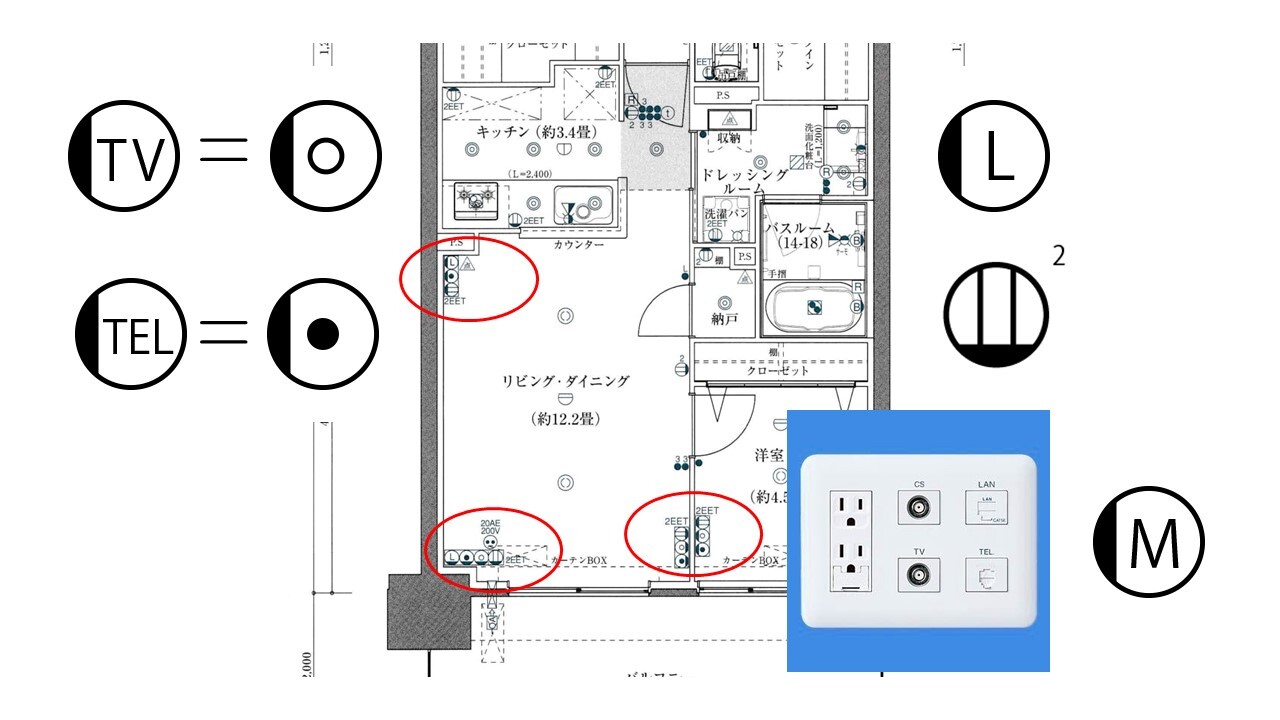

こちらのマークは、テレビアンテナ、電話、インターネットのLAN、電気のコンセントになります

テレビアンテナは、ずばりTV、と書くこともあります。

おなじく電話もズバリTELと書くこともあります。

この電話・テレビ・インターネット・コンセントは、一体型になっているものが多く、その場合はマルチメディアコンセントということもあります

こちらがそのマルチメディアコンセントのマークになります

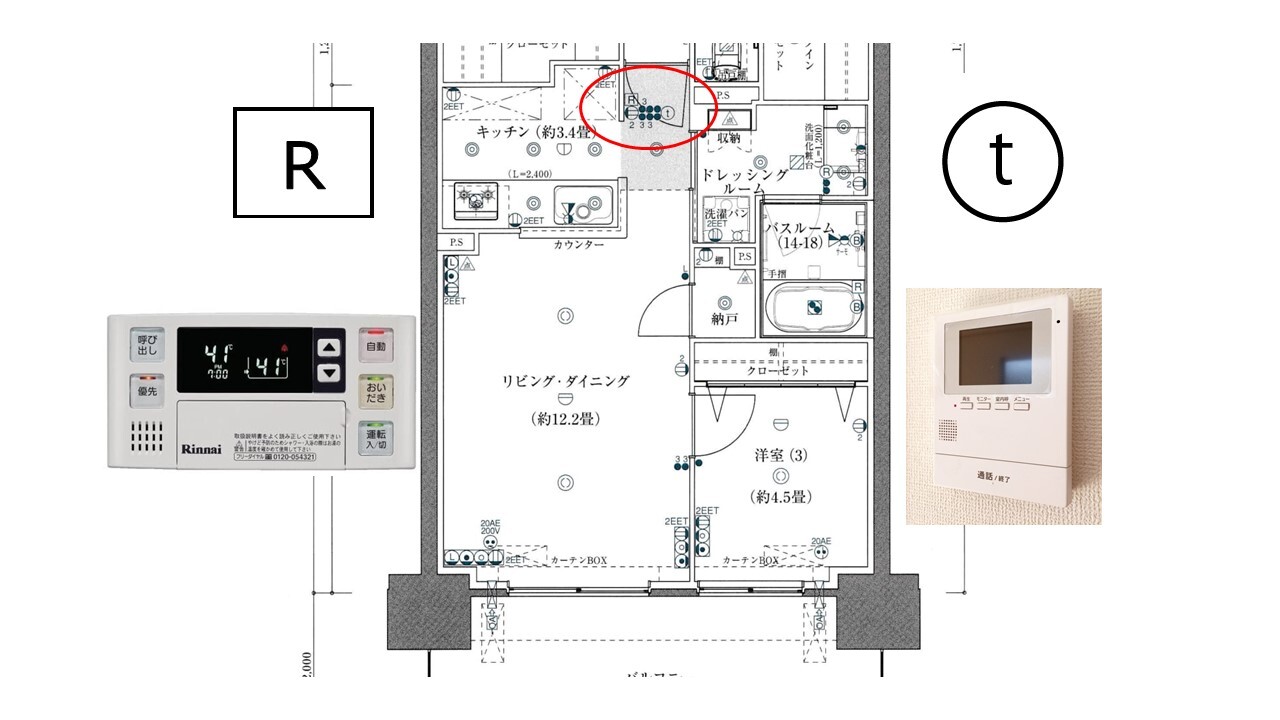

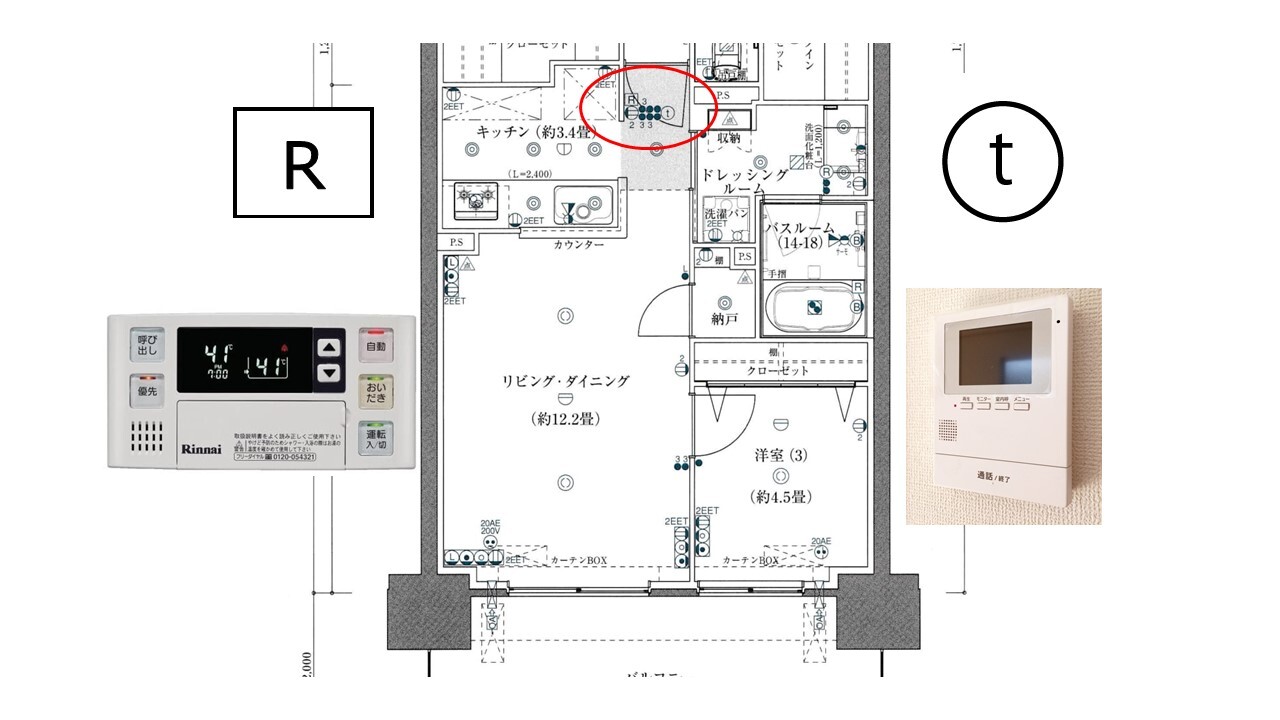

こちら左手のマークは、給湯器のリモコンです。

そして右手のマークは、インターホン。

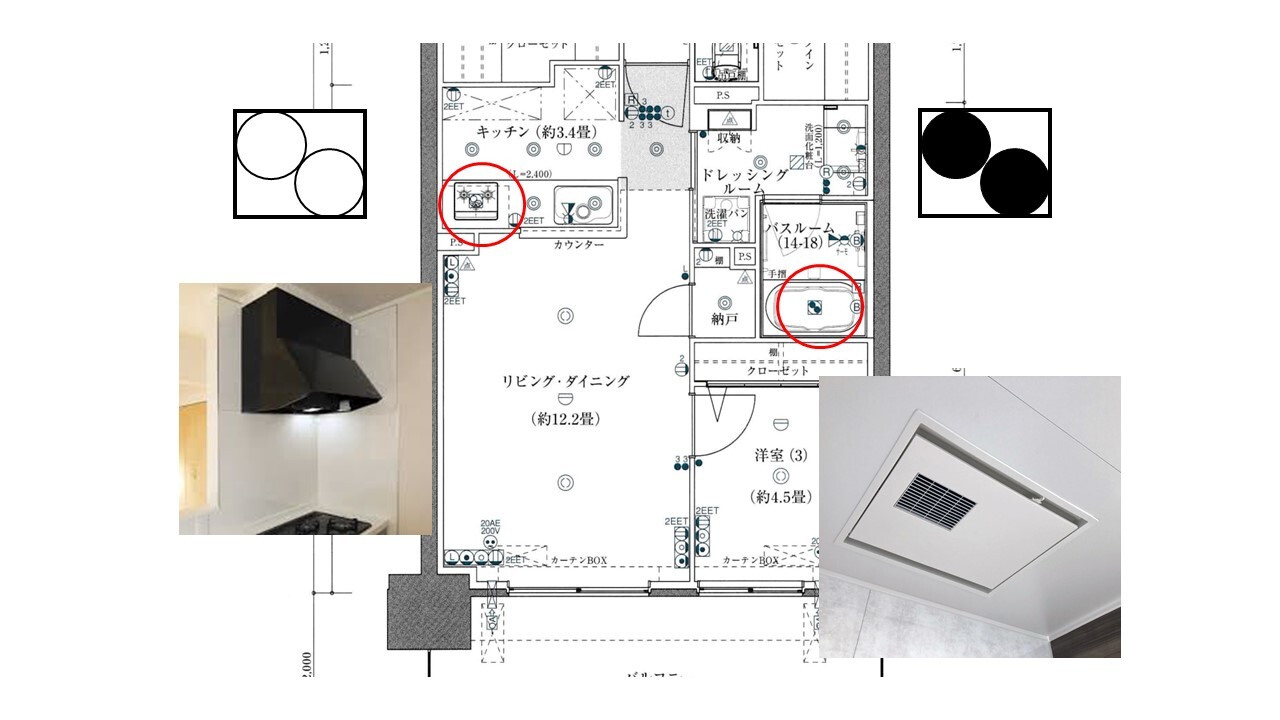

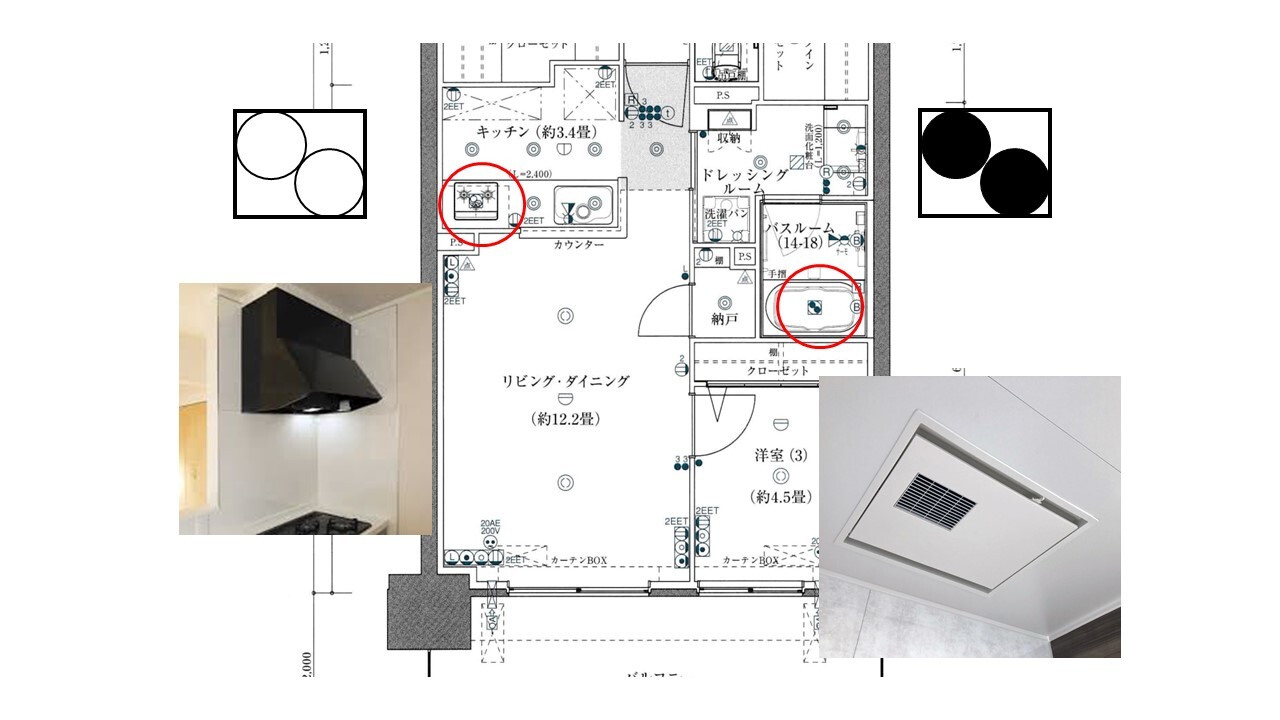

こちら左手のマークは、キッチン用の換気扇。

そして右手のマークは、浴室の換気扇です。

この浴室の換気扇は、24時間換気扇も兼ねています。

つまり、各部屋のOAと表示された給気口から、

新鮮な外気を採り入れ、そしてこちら黄色の矢印方向に排気しています。

つまり24時間換気扇を回していれば、各部屋の給気こうから取り入れた新鮮な空気は

浴室天井のダクトを通り、共用廊下側に排出され、換気されています。

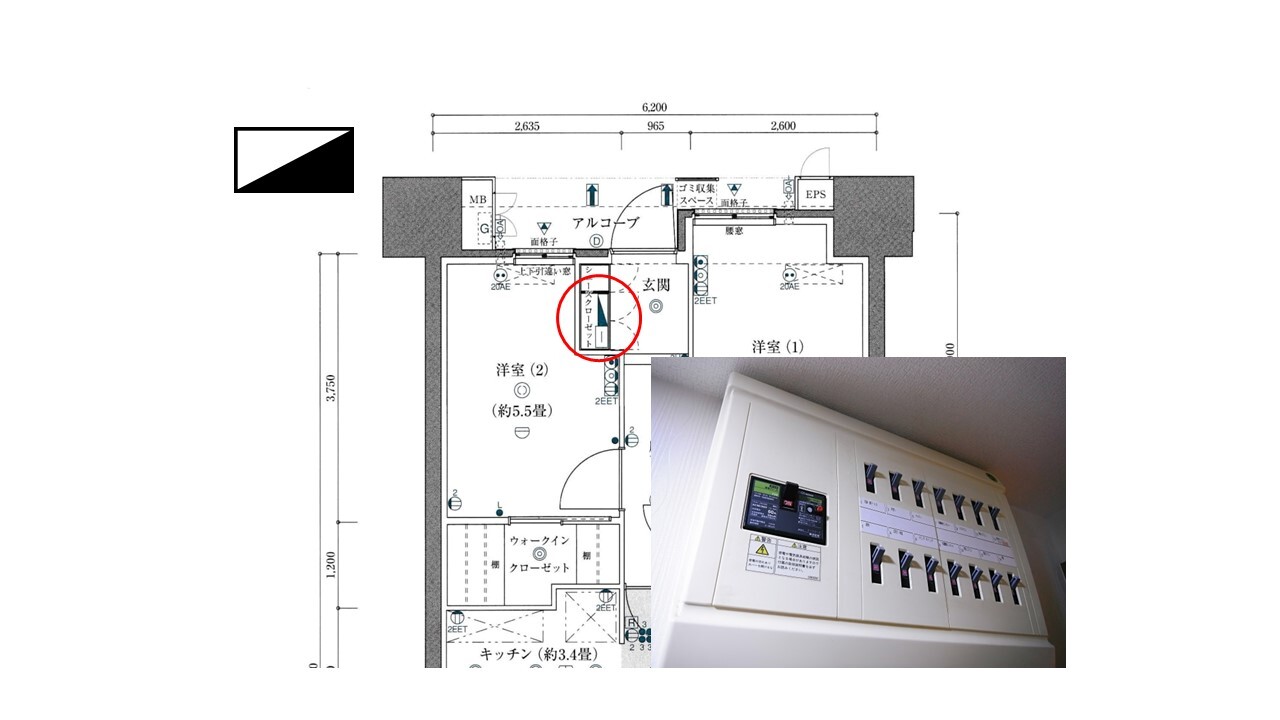

こちらのマークは、電気の分電盤、ここを通って電気は各部屋へ流れています。

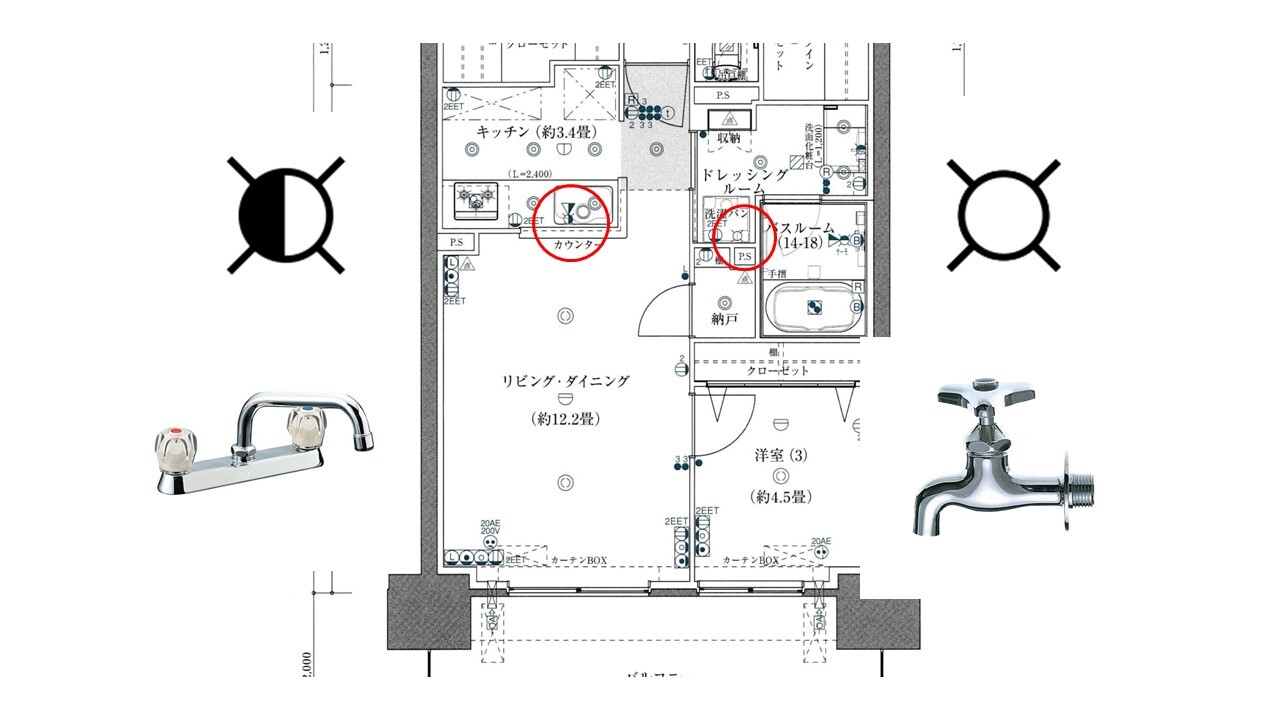

左手のマークは、水とお湯が出る混合すい栓。そして右手のマークは、水のみの単すい栓になります。

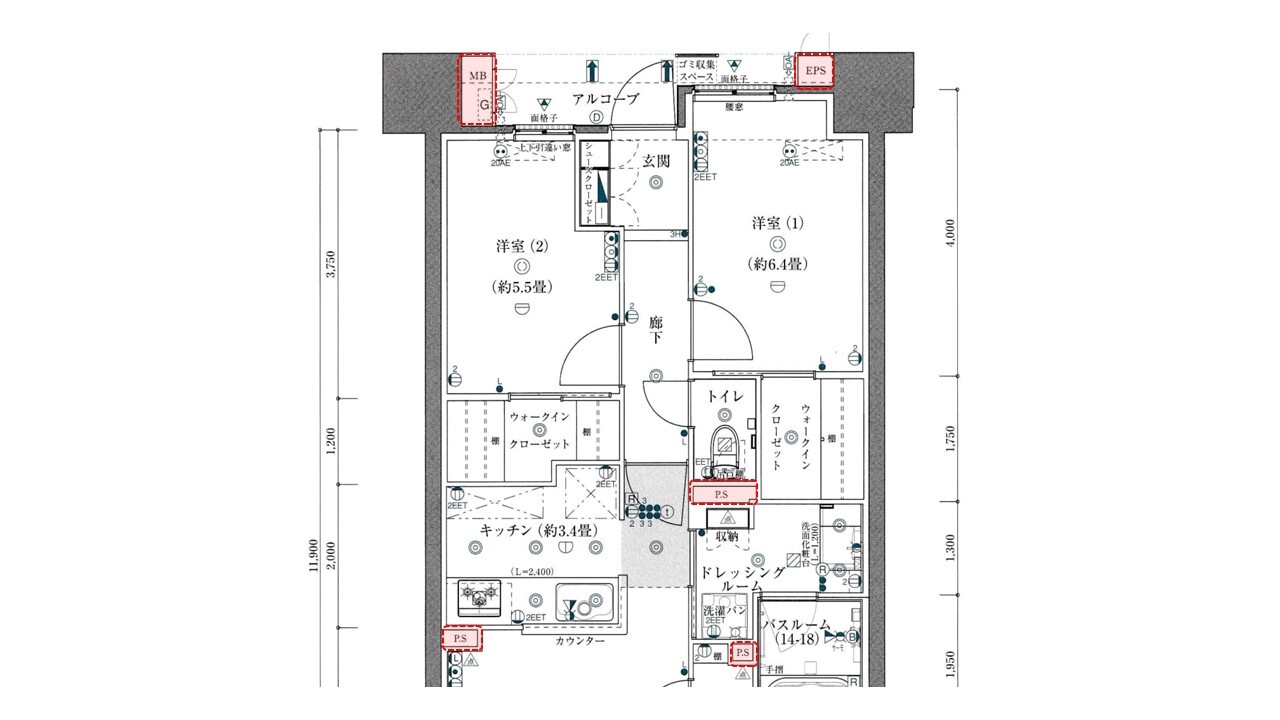

つぎに、省略文字についてお話しします。

このMBはメーターボックスの略。水道メーターやガスメーターなどの、各種メーターが入っているスペースです。

EPSは、エレクトリックパイプスペースの略。電気や通信関係の配線を通すためのスペースです。

このPSは、パイプスペースまたはパイプシャフトの略。

トイレキッチンからの排水管や、給水管などが通っている場所で、

防音措置がきちんとしていないと、ジャーと流れる音がすることがあります。

そのため、寝室などは避けて設置します。

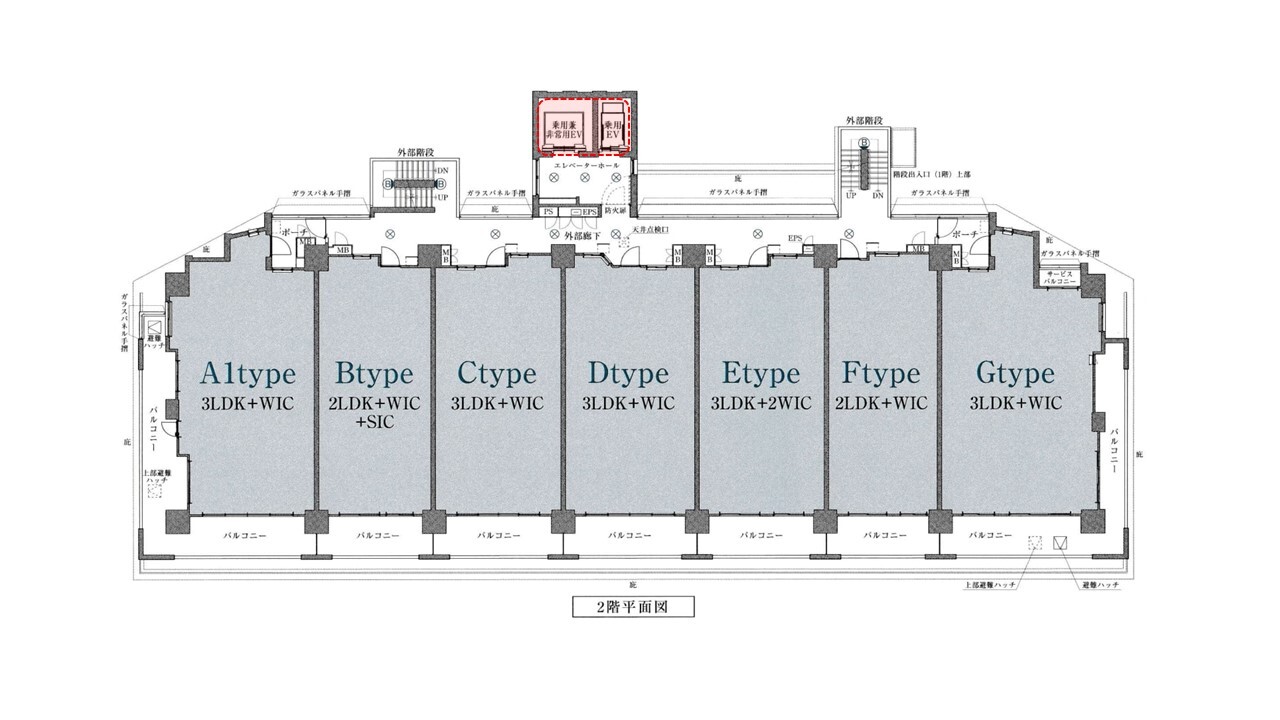

最後に全体的な平面図で、避難について見てみましょう。

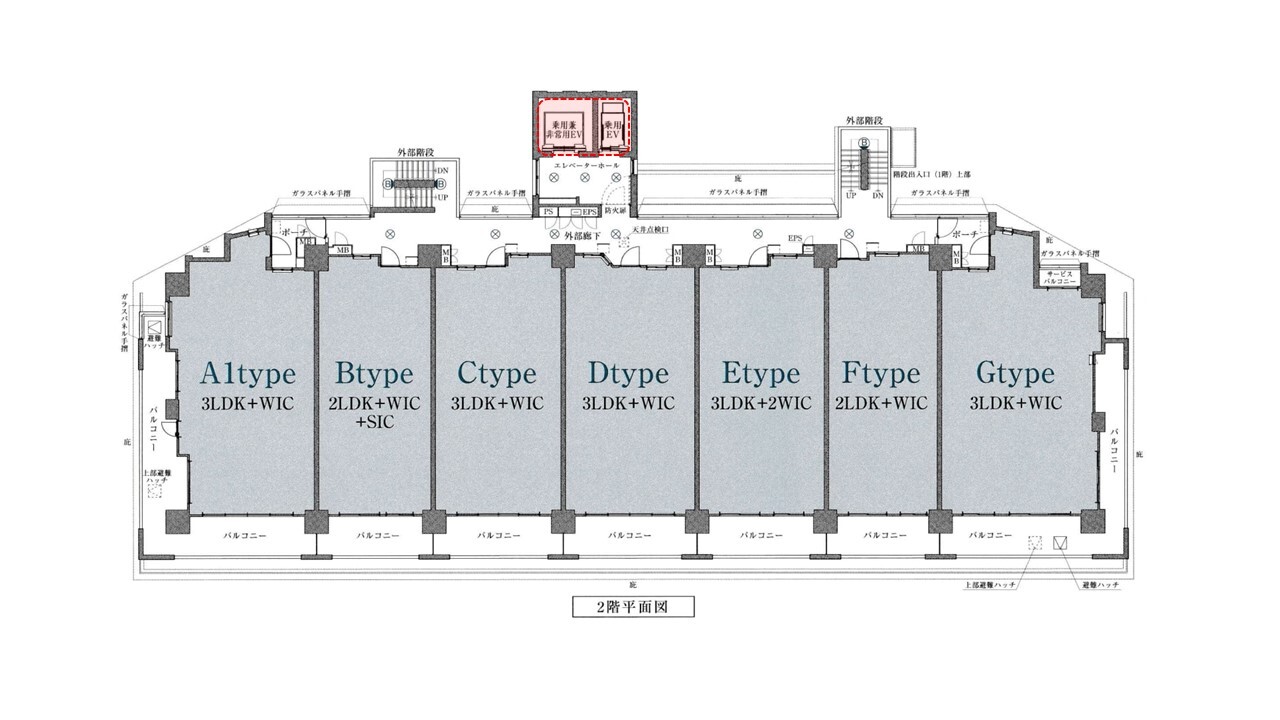

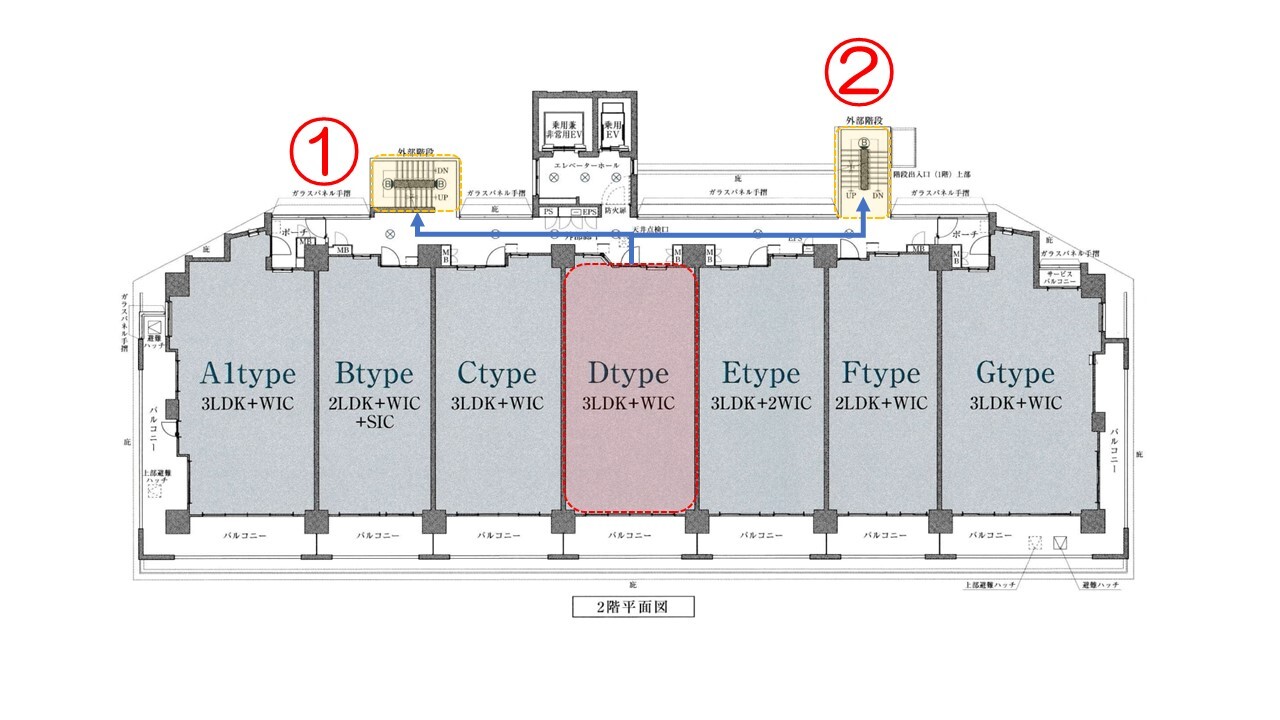

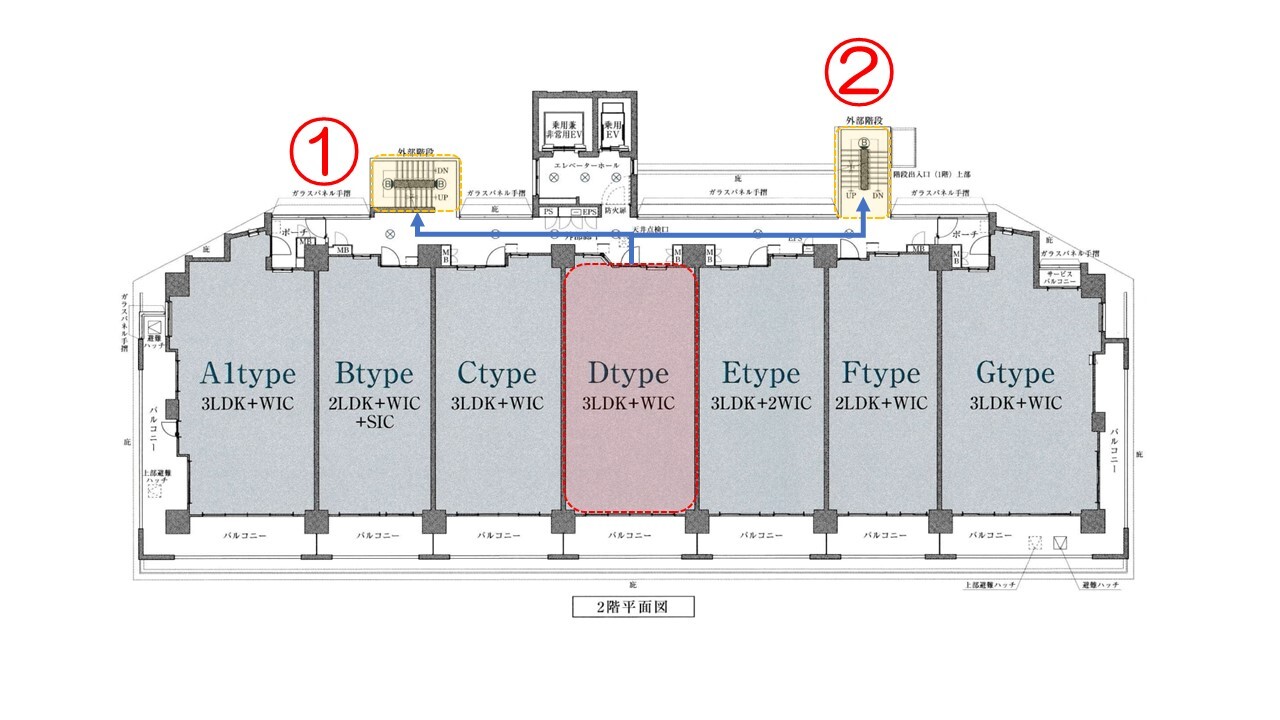

こちらは一般的なマンションの平面図です。

2台エレベーターがついていますが、1台は非常用エレベーターもかねたエレベーターです。

通常、エレベーターは、地震や火災時には、近くの避難できる階まで自動的にいき、そこで止まります。

なので、エレベーターを使って避難することはできません。

非常用エレベーターは、消防隊が消火活動や救助活動に使うためのエレベーターです。

特殊なスイッチを使って、火災時には動かしますが、私たちが避難に使うことはできません。

火災時や地震時の避難はあくまでも避難階段を使います。

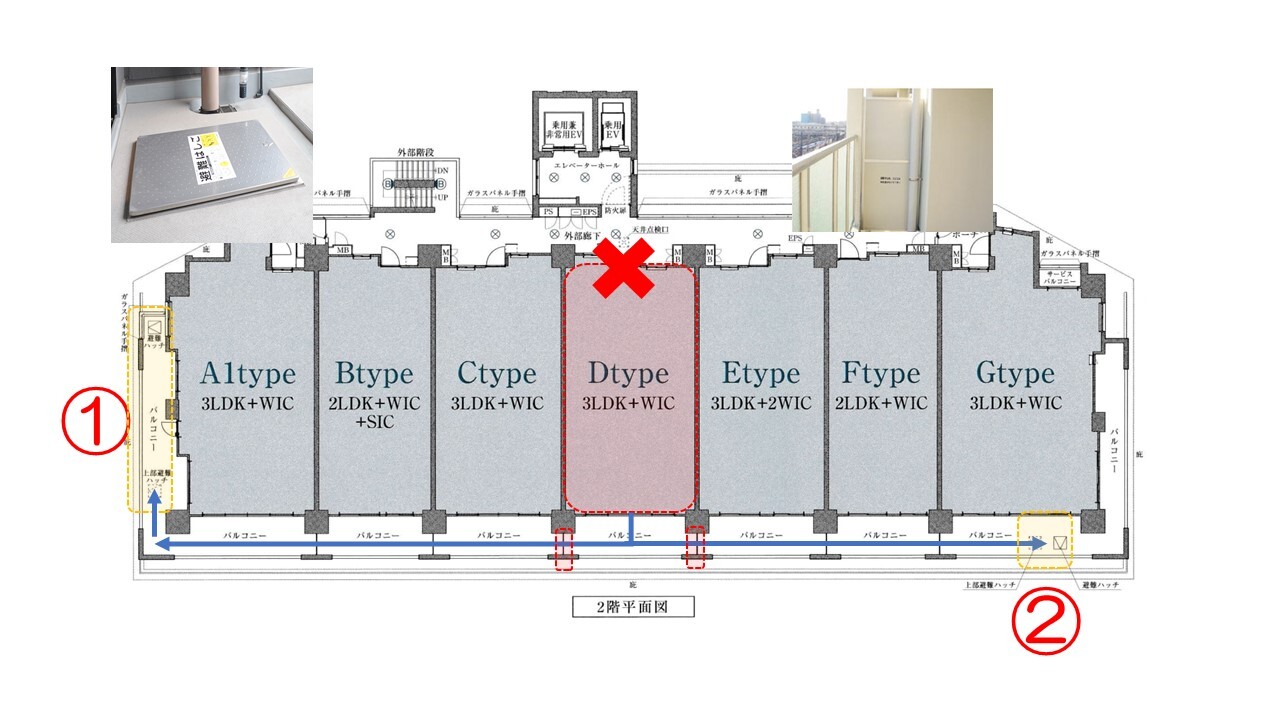

火災時や地震時の避難方法は、一般的に、2方向に避難ができるように設計されています。

例えばこちらから避難する場合、1の階段、または2の階段に向かって避難します。

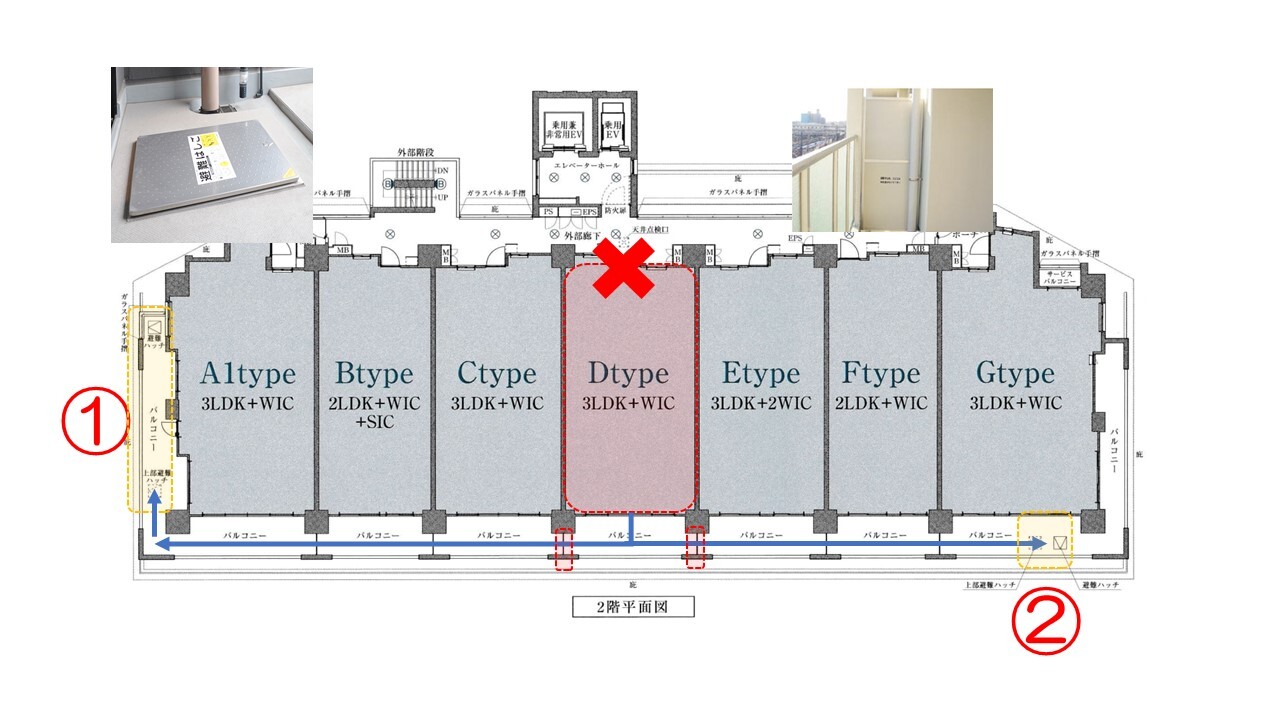

もし、玄関扉が開かないなどのトラブルの場合は、バルコニーに設置されている避難ハッチを使って

下の階にひとつづつ降りていきます。

この避難ハッチは、バルコニーの両端に設置されていることが多いので、自宅バルコニーの

バルコニー隔て板を壊して、どちらかの避難ハッチに向かって避難してください。

以上、平面図の読み方でした。

2022年02月08日 01:00